Rezensionen zu

Das Verschwinden des Dr. Mühe

Vielen Dank für Ihre Meinung

Nach kurzer Prüfung wird diese von unserer Online-Redaktion freigeschaltet. Bitte beachten Sie, dass wir uns die Freigabe von beleidigenden oder falschen Inhalten bzw. Beiträgen mit unangemessener Wortwahl vorbehalten.

Um alle Ihre Rezensionen zu sehen und nachträglich bearbeiten zu können, melden Sie sich bitte an.

AnmeldenVoransicht

"Das Verschwinden des Dr. Mühe" von Oliver Hilmes ist eine fesselnde und bewegende Erzählung über das Leben von Dr. Mühe, einem sehr bekannten Arzt in den 1920er Jahren, der im Jahr 1934 spurlos verschwand. Hilmes schildert nicht nur die Ermittlungen der beiden Kommissare, sondern gibt auch Einblicke in das politische Klima zu dieser Zeit und die Auswirkungen des Nationalsozialismus auf das Leben der Menschen. Die Sprache des Buches ist leicht verständlich und fließend, was es dem Leser einfach macht, in die Welt von Dr. Mühe und der Ermittler einzutauchen. Die Charaktere sind alle sehr detailliert beschrieben und die Geschichte authentisch, was das Buch sowohl informativ als auch unterhaltsam macht. Besonders beeindruckend ist, dass der Autor es schafft, dem Leser ein tiefgehendes Verständnis für das Leben zur Zeit der Weimarer Republik zu vermitteln. Durch die Einbettung der Geschichte von Dr. Mühe in den historischen Kontext wird deutlich, wie der Nationalsozialismus zur Machtübernahme kommen konnte und wie sich das auf die Menschen auswirkte. Oliver Hilmes hat es geschafft, eine fesselnde Erzählung zu schreiben, die den Leser sowohl informiert wie auch berührt. Ein wahrer Kriminalfall, der nie gelöst wurde.

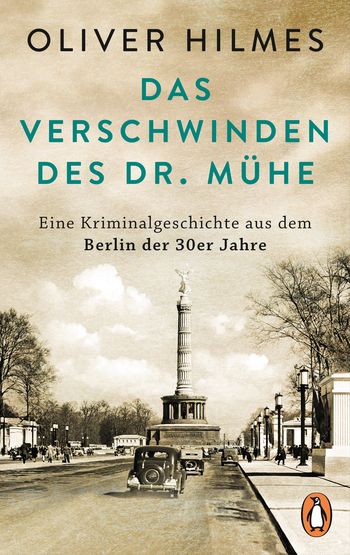

Im Juni 1932 verschwindet der angesehene Arzt Dr. Erich Mühe eines Nachts spurlos und trotz der Bemühungen der Berliner Polizeikommissare Keller und Schneider mit den damaligen Mitteln und Möglichkeiten blieb der Fall bis heute ungeklärt. Das Cover deutet aufgrund der Farbgebung und der Darstellung bereits auf ein historisches Setting hin und der Untertitel „Eine Kriminalgeschichte aus dem Berlin der 30er Jahre“ ist passend gewählt, denn genau das erwartet den Leser auf den nächsten 250 Seiten. Oftmals neigen True Crime oder Cold Case Bücher ja dazu, etwas trocken die bloßen Fakten aneinander zu reihen, ohne einen wirklich guten Lesefluss oder Bezug zu den Personen hinzubekommen. Das war hier überhaupt nicht der Fall, man ist als Leser ganz schnell im Berlin der 30er Jahre angekommen und lernt Hauptprotagonisten wie auch sonstige Beteiligte an dem Fall gut kennen. Die kurzen Kapitel mit Zeit- und Personenangaben zeigen natürlich irgendwie protokollartig die Befragungen der Polizisten auf, aber alles was unterhalb der Überschrift passiert, wirkt wie ein richtiger Roman und gar nicht mehr wie ein polizeiliches Befragungsprotokoll. Neben dem Kriminalfall bekommt man außerdem ein gut recherchiertes und authentisches Bild des damaligen Berlin und der politischen Machtkämpfe mit, was im Buch aber nicht zu ausufernd behandelt wird, sondern die ganze Geschichte abrundet und in die damaligen Gegebenheiten einbettet. Positiv überrascht hat mich noch, dass obwohl es sich um einen Cold Case handelt, der Autor den Leser glücklicherweise nicht völlig ratlos zurücklässt, und ich muss sagen, mich hat das (mögliche) Ende tatsächlich zufriedengestellt. Mich persönlich hätte im Nachgang noch interessiert, was davon wirklich auf Dokumenten aus dem Archiv beruht und welche Handlungsstränge der Fantasie des Autors entsprungen sind. Da die am Schluss angegebene Website aber nicht vergeben war und ich auch sonst wenig zu dem Fall gefunden habe, das nicht mit dem Buch in Verbindung stand, war das nicht wirklich möglich. Das ist aber mein persönlicher Geschmack und trägt natürlich nicht zur Gesamtbewertung bei. Oliver Hilmes beleuchtet diesen ungewöhnlichen Fall mit allen Beteiligten wirklich zufriedenstellend und webt um die Fakten des Kriminalfalls einen interessanten, kurzweiligen Roman. Daher gibt es eine Empfehlung von mir für alle Fans von historischen Romanen, True Crime und Krimis. Bewertung ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Oliver Hilmes nimmt hier einen realen Fall und mischt ihn in recht nüchtern-distanzierter Erzählweise mit Fiktion zum offenen Ende hin. Mich lässt das Buch ein wenig zwiegespalten zurück. Zum einen muss man den reportagenhaften Stil mögen, der tatsächlich wie ein anderer Rezensent schrieb, stark an Aktenzeichen XY erinnert und zum anderen braucht man trotz der gerade mal 240 Seiten im Mittelteil Durchhaltevermögen. Man merkt schon, das der Autor eher bei den Biografien zu Hause ist. Gerade da wo die Fakten enden und die Fiktion beginnt ist es recht zäh und teilweise unlogisch. Fazit: Mich konnte das Buch gut unterhalten und mir das Berlin der 30er Jahre näher bringen.

Ein Buch, welches einen so schnell nicht mehr loslässt. Man taucht ein in das Setting der späten Dreißiger Jahre und wird Teil dieser Gesellschaft als Beobachter aus dem Heute heraus. Man dringt ein in die Denkweise der Menschen damals, ohne diese jemals kritisch zu hinterfragen. Das liegt an der schön gestalteten und sicher auch durchdachten Schreibweise des Autoren Oliver Hilmes, der es schafft ein Bild vom Berlin der End-Dreißiger zu zeichnen, was ohne ermahnenden Zeigefinger gen Himmel auskommt. Wie schafft er das? Nun, Hilmes hat sich im Landesarchiv Berlin umgesehen und die Akten, wenigen Fakten und Daten zu diesem interessanten und spannenden Fall zusammengetragen. Er geht bei der Überarbeitung chronologisch vor. Was geschah mit Dr. Mühe, der irgendwann am Vorabend der verbrecherischen Hitler-Diktatur an einem Weiher bei Berlin verschwand? Der Autor will es nicht nur beschreiben, sondern auch herausfinden und am Ende ist der Krieg aus und eine Lösung zeichnet sich ab. Der Roman ist sehr spannend geschrieben und ich mag Bücher, die eine Geschichte erzählen ohne sich dabei in einem endlos aufgeblähten Wälzer zu ergehen. Bücher mit mehr als 300 Seiten fasse ich daher bewusst nicht an, wobei es Ausnahmen gibt. Dieses Buch erzählt aufsehenerregend und geheimnisvoll von Beginn an und es verspricht ein Ende. Wie jede gute Geschichte gibt es auch hier ein Anfang und ein Ende und keine Endloserzählung, die allein dem kommerziellen Zwecke folgt. Und doch. "Das Verschwinden des Dr. Mühe" ist ein bisschen wie "Babylon Berlin", wenn auch recht real.

Was geschah mit Dr. Mühe? Eine literarische Spurensuche in einem Cold Case der 1930er Jahre

Von: poesielos13.05.2021

Wie erzählt man eine Geschichte, die kein Ende hat? Keine so leichte Frage, und eine, die ganz natürlich bei einem unaufgeklärten Kriminalfall aufkommt. Oliver Hilmes ist bei der Recherche zu seinem Buch Berlin 1936: Sechzehn Tage im August über einen solchen gestolpert: Der angesehene Doktor Erich Mühe verschwindet spurlos im Juni 1932, nur sein Sportwagen wird an einem See entdeckt. Was zuerst wie ein simpler Badeunfall erscheint, wird immer verworrener, je weiter die Ermittlungen voranschreiten. Ich kannte Hilmes nüchternen klaren Schreibstil bereits aus Berlin 1936, und war wieder fasziniert, wie leicht man trotzdem in seine Erzählung eintaucht. Über weite Teile begleitet man als Leser Kommissar Ernst Keller bei seinen Ermittlungen zum Fall Mühe. Was für ein Mensch war der Arzt, gab es Probleme oder Vorfälle vor seinem Verschwinden, wer hat ihn wann zuletzt gesehen bzw. fehlen Besitztümer? All diesen Dingen und mehr geht Keller zusammen mit seinem Assistenten nach, und immer, wenn der Fall klar erscheint, wendet sich wieder das Blatt. Beweise, die nicht zusammen passen. Zeugenaussagen, die sich widersprechen. Statt Antworten kommen dabei nur mehr und mehr Fragen auf. "Ein idyllischer Ort, denkt Keller. Was hat Erich Mühe hier mitten in der Nacht nur gewollt?" | Seite 9 Auch wenn Hilmes sich vorrangig natürlich auf das Verschwinden des Arztes in seinem Buch konzentriert, so scheint doch immer wieder der Historiker durch: Quasi nebenbei zeichnet er ein Bild von Berlin und seiner politischen Lage, streut kleine Fakten ein und vermittelt wichtiges Wissen für den Kontext. So gibt es beispielsweise einen Zeugen, der im späteren Verlauf durch seine NSDAP Parteimitgliedschaft Keller drohen kann ohne selbst Konsequenzen zu fürchten, oder Beschreibungen zur Nachbarschaft der Mühes. Die Kriminalgeschichte liest sich streckenweise fantastisch, sodass man kaum glauben kann, das es sich hier um einen realen Fall handelt. Gut zwanzig Jahre umspannt die Erzählung, wobei der Endpunkt, der hier von Hilmes präsentiert wird, den Leser doch etwas ratlos zurücklässt: Hilmes kommt zu seinem eigenen Schluss, was dem Doktor widerfuhr, und führt seine Erzählung dorthin. Das Ende ist dann aber doch offen gehalten und traut sich den finalen Schritt nicht, ein Nachwort oder ähnliches sucht man vergebens. Auf der letzten Seite findet sich lediglich der Verweis auf die Website doktormuehe.de für weitere Informationen und Hintergründe. Da das Buch selber wahrlich nicht dick ist, finde ich es schade, dass beispielsweise die auf der Website hinterlegten Kurzporträts und der Text Oliver Hilmes über ››Das Verschwinden des Dr. Mühe‹‹ nicht direkt darin mit abgedruckt wurden. Ebenso wären Abbildungen, Karten oder Fotos eine interessante Ergänzung zum Text gewesen, anstatt das die Erzählung lediglich an wenigen Stellen mit Zitaten von Lucius Annaeus Seneca unterbrochen wird. Abgesehen von dem gewählten Schlusspunkt hat mir Das Verschwinden des Dr. Mühe allerdings sehr gefallen. Hilmes schafft eine gekonnte Gradwanderung zwischen Kriminalroman und Sachbuch, die einen in seinen Bann zieht und Lust auf mehr in dieser Art macht. Obgleich das Buch relativ wenige Seiten umfasst, bekommt man doch einen guten Eindruck von Mühe, seinem Umfeld, sowie der Polizeiarbeit zu jener Zeit. Zwar wird der Fall vermutlich nicht mehr final geklärt werden können, aber zumindest einen Antwortvorschlag präsentiert Hilmes – und der Leser kann mit den gegebenen Fakten natürlich zu seinem eigenen Schluss kommen.

Oliver Hilmes kannte ich bisher nur als Autor von biografischen Roman. Nun also eine Kriminalgeschichte. Die Geschichte spielt in Berlin 1932 und streckt sich bis 1950. Ein erfolgreicher und geschätzter Arzt verschwindet eines Nachts und niemand weiß, warum und wie. Auch die Mordkommission kann nur wenige aussagekräftige Anhaltspunkte finden. Der Cold Case wurde in der Sammlung des legendären Berliner Ermittler Ernst Gennat gefunden und Oliver Hilmes hat daraus einen spannenden, sehr gut recherchierten und authentischen Roman gemacht. Die Charaktere und die Umgebungen werden so gut beschrieben, dass man sich mittendrin fühlt. Auch der Berliner Dialekt wurde wunderbar getroffen und sorgte für eine besondere Stimmung. Mir gefallen die Ermittlungen aus dieser Zeit - Block und Stift, einfache Fotografien und jede Menge Befragungen. Alles findet noch ohne digitale Medien und Hilfsmittel statt. Man entschleunigt beim Lesen. Der Kommissar versucht über Jahre diesen Fall, der immer mysteriöser wird, aufzuklären. Doch seine Bemühungen werden nicht belohnt und auch die Lesenden bekommen ein Ende präsentiert, welches man so vielleicht nicht erwartet hätte. Mir hat der Fall gut gefallen. Die kurzen Abschnitte, die sehr authentische Geschichte und der gute Schreibstil haben mich überzeugt. Ich hoffe, der Autor wird sich noch einmal einem solchen Cold Case annehmen und als Kriminalgeschichte aufarbeiten.

Die Wiederaufnahme ungelöster, wenn auch nur fiktiver Kriminalfälle steht erst seit wenigen Jahren im Mittelpunkt der Kriminalliteratur und wurde als spezielles Genre vor allem durch die Bestseller des Dänen Jussi Adler-Olsen oder der Schottin Val McDermid, in Deutschland auch durch Inge Löhnig beliebt. Im August erschien nun im Penguin-Verlag mit dem Roman „Das Verschwinden des Dr. Mühe“ des Historikers Oliver Hilmes (49) die literarische Bearbeitung eines echten „Cold Case“. Darin verbindet der Berliner Autor auf elegante Weise Fakten eines ungelösten Falles aus dem Jahr 1932 mit einer fiktiven Rahmenhandlung und macht damit den geheimnisvollen Fall vor historischer Kulisse zur lesenswerten Lektüre. Im Juni 1932 bleibt der 34-jährige Berliner Hausarzt Dr. Erich Mühe nach einem nächtlichen Ausflug spurlos verschwunden. Sein Auto steht mit offenen Türen am Ufer des Sacrower Sees in Potsdam, der Schlüssel steckt. Zunächst vermutet auch Kommissar Ernst Keller einen Badeunfall, doch es findet sich keine Leiche. Bei seinen Befragungen von Mühes Ehefrau Charlotte und weiteren Zeugen stößt der in vielen Dienstjahren erfahrene Kommissar hinter der gepflegten Fassade eines gutbürgerlichen Haushalts auf Ungereimtheiten und Widersprüche. Woher kam das viele Bargeld, über das Mühe wohl verfügte? War er ein Engelmacher, der illegal Abtreibungen vornahm? Führte der Vermisste also ein Doppelleben? Warum löste er kurz vor dem Verschwinden sein Konto auf? Ging es um einen Versicherungsbetrug? Hat sich der Arzt, wie Zeugen andeuten, nach Barcelona abgesetzt, um ein neues Leben zu beginnen? Der Fall bleibt ungelöst. Als Keller drei Jahre später nach dem Tod von Charlotte Mühe diesen „Cold Case“ wieder aufnehmen will, wird er vom neuen Polizeipräsidenten, dem NS-Obergruppenführer Wolf-Heinrich Graf von Helldorff (1896-1944), gezwungen, die Akte zu schließen. Autor Oliver Hilmes schildert den Kriminalfall anhand der im Berliner Landesarchiv archivierten Akten. Kapitelweise baut er auf Grundlage der alten Vernehmungsprotokolle eine spannende Geschichte auf, in deren Verlauf nicht nur die damaligen Zeugen wieder für uns lebendig werden, sondern er lässt uns zugleich in seiner fiktiven Rahmenhandlung durch nur wenige, fast beiläufig in die Kapitel eingestreute Beispielen die politische und gesellschaftliche Umwälzung im Übergang der Weimarer Republik zur Nazi-Diktatur miterleben. So bestellte Kommissar Keller noch 1932 den damaligen Gesangslehrer und möglichen Liebhaber von Mühes Ehefrau Charlotte, den Komponisten Hugo Rasch (1873–1947), zur Vernehmung ins Polizeipräsidium, wogegen er bei Wiederaufnahme des Falles im Jahr 1935 seinen Zeugen um einen Gesprächstermin in dessen Büro bitten muss, da SA-Mitglied Rasch inzwischen zum Präsidialrat der Reichsmusikkammer aufgestiegen ist. Rasch ist es auch, der mit seiner Beschwerde beim Polizeipräsidenten für die Einstellung der Ermittlungen sorgt. Oliver Hilmes lässt in seiner Kriminalgeschichte erst 1946 die Schwester Mühes ihren Bruder allein weitersuchen. In diesem nun rein fiktiven Abschlusskapitel erlaubt sich der Autor die Andeutung einer möglichen Auflösung des Geheimnisses, womit er uns Lesern die Tür zu weiteren Gedankenspielen öffnet. So bleibt der Roman „Das Verschwinden des Dr. Mühe“ bis zur letzten Seite spannend, ohne allerdings stilistisch in reißerische Thriller-Manier abzugleiten. Im Gegenteil: Die ruhig gehaltene Erzählung bleibt trotz einiger geschickt platzierter Spannungselemente eine sachliche und deshalb glaubwürdige Darstellung mühsamer, wenn auch ergebnisloser kriminalistischer Ermittlungsarbeit. Gerade dies macht Oliver Hilmes' Buch so lesenswert.

REZENSION – Die Wiederaufnahme ungelöster, wenn auch nur fiktiver Kriminalfälle stehen erst seit wenigen Jahren im Mittelpunkt der Kriminalliteratur und wurden als spezielles Genre vor allem durch die Bestseller des Dänen Jussi Adler-Olsen oder der Schottin Val McDermid, in Deutschland auch durch Inge Löhnig beliebt. Im August erschien nun im Penguin-Verlag mit dem Roman „Das Verschwinden des Dr. Mühe“ des Historikers Oliver Hilmes (49) die literarische Bearbeitung eines echten „Cold Case“. Darin verbindet der Berliner Autor auf elegante Weise Fakten und Fiktion eines ungelösten Falles aus dem Jahr 1932 und macht den geheimnisvollen Fall vor historischer Kulisse zur lesenswerten Lektüre. Im Juni 1932 bleibt der 34-jährige Berliner Hausarzt Dr. Erich Mühe nach einem nächtlichen Ausflug spurlos verschwunden. Sein Auto steht mit offenen Türen am Ufer des Sacrower Sees in Potsdam, der Schlüssel steckt. Zunächst vermutet auch Kommissar Ernst Keller einen Badeunfall, doch es findet sich keine Leiche. Bei seinen Befragungen von Mühes Ehefrau Charlotte und weiteren Zeugen stößt der in vielen Dienstjahren erfahrene Kommissar hinter der gepflegten Fassade eines gutbürgerlichen Haushalts auf Ungereimtheiten und Widersprüche. Woher kam das viele Bargeld, über das Mühe wohl verfügte? War er ein Engelmacher, der illegal Abtreibungen vornahm? Führte der Vermisste also ein Doppelleben? Warum löste er kurz vor dem Verschwinden sein Konto auf? Ging es um einen Versicherungsbetrug? Hat sich der Arzt, wie Zeugen andeuten, nach Barcelona abgesetzt, um ein neues Leben zu beginnen? Der Fall bleibt ungelöst. Als Keller drei Jahre später nach dem Tod von Charlotte Mühe diesen „Cold Case“ wieder aufnehmen will, wird er vom neuen Polizeipräsidenten, dem NS-Obergruppenführer Wolf-Heinrich Graf von Helldorff (1896-1944), gezwungen, die Akte zu schließen. Autor Oliver Hilmes schildert den Kriminalfall anhand der im Berliner Landesarchiv archivierten Akten. Kapitelweise baut er auf Grundlage der alten Vernehmungsprotokolle eine spannende Geschichte auf, in deren Verlauf er nicht nur die damaligen Zeugen wieder lebendig werden lässt, sondern er lässt uns zugleich in seiner fiktiven Rahmenhandlung durch nur wenige, fast beiläufig in die Kapitel eingestreute Beispielen die politische und gesellschaftliche Umwälzung im Übergang der ausgehenden Weimarer Republik zur Nazi-Diktatur miterleben. So bestellte Kommissar Keller noch 1932 den damaligen Gesangslehrer und möglichen Liebhaber von Mühes Ehefrau Charlotte, den Komponisten Hugo Rasch (1873–1947), zur Vernehmung ins Polizeipräsidium, wogegen er bei Wiederaufnahme des Falles im Jahr 1935 seinen Zeugen um einen Gesprächstermin in dessen Büro bitten muss, da SA-Mitglied Rasch inzwischen zum Präsidialrat der Reichsmusikkammer aufgestiegen ist. Rasch ist es auch, der mit seiner Beschwerde beim Polizeipräsidenten für die Einstellung der Ermittlungen sorgt. Autor Hilmes lässt in seiner Kriminalgeschichte erst 1946 die Schwester Mühes ihren Bruder allein weitersuchen. In diesem nun rein fiktiven Abschlusskapitel erlaubt sich der Autor die Andeutung einer möglichen Auflösung des Geheimnisses, womit er uns Lesern die Tür zu weiteren Gedankenspielen öffnet. So bleibt der Roman „Das Verschwinden des Dr. Mühe“ bis zur letzten Seite spannend, ohne allerdings stilistisch in reißerische Thriller-Manier abzugleiten. Im Gegenteil: Die ruhig gehaltene Erzählung bleibt trotz einiger geschickt platzierter Spannungselemente eine sachliche und deshalb glaubwürdige Darstellung mühsamer, wenn auch ergebnisloser kriminalistischer Ermittlungsarbeit. Gerade dies macht Oliver Hilmes' Buch so lesenswert.

Wir stellen nicht sicher, dass Rezensent*innen, welche unsere Produkte auf dieser Website bewerten, unsere Produkte auch tatsächlich gekauft/gelesen haben.