Wer ist Parceval?

Nach deutscher Rechtsauffassung ist er ein Mörder.

Nach seiner eigenen Rechtsauffassung ist er ein Versager.

Denn er hat die falschen Männer erwischt.

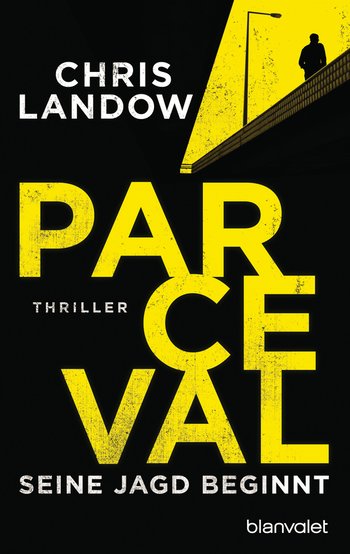

Entdecke den ersten Teil!

PARCEVAL – Seine Jagd beginnt

Die Täter sind seine Opfer. Sein Name ist Parceval.

In Berlin wird die Tochter eines reichen Unternehmers entführt. Der Täter wird bei der Geldübergabe geschnappt, doch die Polizei bekommt kein Wort aus ihm heraus. Die Zeit für das Mädchen wird knapp, und der Chef der Berliner Kripo greift zu verzweifelten Mitteln: Er holt Ralf Parceval aus dem Knast ...

Jetzt bestellen

Es geht weiter!

PARCEVAL – Auf der Flucht

Bundesweit wird nach Parceval gefahndet. Der ist nach seinem Ausbruch aus dem Knast in Mannheim untergetaucht, wo er einen Informanten treffen will. Während Parceval auf den Kontaktmann wartet, wird er Zeuge eines blutigen Überfalls auf einen Hochzeitskonvoi. Parceval versucht, unschuldige Passanten zu retten – und zieht damit unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich. In Mannheim tobt ein brutaler Krieg zweier Unterweltbanden, und Parceval gerät zwischen die Fronten ...

Jetzt bestellen

Band 3!

PARCEVAL – Spiel mit dem Feuer

In der Hamburger Elbphilharmonie findet ein Benefizkonzert statt. Viele hochrangige Politiker sind angereist. Kaum haben sich die Türen hinter den Gästen geschlossen, fallen Schüsse im Gebäude. Eine Gruppe von IS-Terroristen hat alle Besucher in ihre Gewalt gebracht, stellt Forderungen. Nur ein Mann ist unentdeckt geblieben und kann sich noch frei im Gebäude bewegen. Er ist die letzte Hoffnung für die Geiseln: Ex-Bundespolizist Ralf Parceval ...

Jetzt bestellen

Jetzt Band 4!

PARCEVAL – Zwischen den Fronten

Ein halbes Jahr nach seinem Gefängnisausbruch ist der Ex-Bundespolizist noch immer auf freiem Fuß. Doch sein Fahndungsplakat hängt in allen Polizeidienststellen. Als er erfährt, dass seine Schwester Birgit und deren Tochter, die in Afghanistan verschleppt wurden, mittlerweile in den Händen des IS sind, lässt er sich auf einen lebensgefährlichen Deal ein: Er soll den deutschen Terroristen und IS-Kommandeur Nils Walau aus dem Hochsicherheitsgefängnis in Leipzig befreien, in das er ihn selbst gebracht hat. Gelingt es ihm, kommen seine Schwester und seine Nichte frei. Versagt er, sterben sie …

Jetzt bestellen

»Erzählen Sie mir, was Sie letzte Nacht geträumt haben.«

»Ich habe nichts geträumt.«

»Unsinn. Jeder Mensch träumt.«

»Ich nicht. Wenn ich wach bin, bin ich wach. Wenn ich schlafe, schlafe ich.«

»Im Traum arbeitet das Unterbewusste die Geschehnisse des Tages auf.«

Der Gefängnispsychologe bewegte sich verkrampft auf seinem Stuhl. Er fühlte sich unwohl in der Nähe des Häftlings, den er gerade vor sich hatte, und bemühte sich vergeblich, es nicht zu zeigen.

Der Mann sah nicht gefährlich aus – schlank, drahtig, schmales Gesicht, hohe Stirn, kurzes braunes Haar, keine Tattoos, keine bizarre Bartmatratze, keine entstellenden Narben – außer einem feinen weißen Strich, der seine rechte Braue teilte und im Augenwinkel endete. Auf den ersten Blick ein Nobody.

»Das hier ist der Knast«, sagte der Gefangene. »Hier gibt’s keine Geschehnisse. Jeden Tag das Gleiche. Mein Unterbewusstsein hat Ferien.«

»Das stimmt nicht«, widersprach der Psychologe. »Vor zwei Tagen haben Sie drei Mithäftlinge krankenhausreif geschlagen. Einer wird monatelang Krücken brauchen, einer wird auf einem Auge blind bleiben, und einem mussten die Hoden in einer Notoperation amputiert werden. Sie waren völlig zerquetscht.«

»Sie wollten leider nicht von allein abreißen, sosehr ich auch draufgetreten habe«, sagte der Gefangene.

Der Psychologe fühlte eine kurze Anwandlung, den Raum zu verlassen. Er riss sich zusammen. »Warum haben Sie das getan?«

»Was steht denn im Protokoll der Gefängnisaufsicht?«

»Dass Sie zu den Vollzugsbeamten, die Sie von Ihren Opfern weggezerrt haben, sagten: Die Kerle standen mir in der Sonne.«

»Ich mag die Sonne.«

»Als Sie das getan haben, war es später Abend!«

»Vielleicht standen sie mir ja im Mondlicht. Ich hab nicht so genau aufgepasst.«

»Sie wissen doch, dass sich so eine Sache für das Wiederaufnahmeverfahren total negativ auswirkt. Warum haben Sie den drei Männern das angetan? Denken Sie nicht, dass die Gefängnisleitung und ich nicht genau wissen, welcher Abschaum der Gesellschaft die sind! Aber das berechtigt Sie nicht, einfach auf sie loszugehen.«

Der Gefangene seufzte. »Es gibt noch ein viertes Opfer.«

»Was? Wann haben Sie das denn …?«

»Nicht mein Opfer. Deren Opfer. Besuchen Sie ihn mal im Krankenhaus. Wurde erst letzte Woche hier eingeliefert. Junger Kerl. Notorischer Autoknacker. Vorgestern wurde er morgens in der Dusche gefunden. Sah übel aus.«

»Sie können sich doch nicht zum Richter und Henker aufspielen!«

»Sonst hätte es ja keiner getan.«

»Wenn Sie wussten, dass es die drei Männer waren, die Ihren Mithäftling misshandelt haben, hätten Sie sie bei der Gefängnisleitung anzeigen müssen!« Der Gefangene sagte ohne äußere Regung: »Misshandelt? Sein Arsch musste zugenäht werden. War auf zehn Zentimeter Länge aufgerissen. Ein Stück vom Darm musste entfernt werden. Das nennen Sie misshandelt?«

»Aber warum haben Sie denn die Männer nicht angezeigt?«

»Weil ich erst dann genau wusste, dass sie es waren, als sie es zugaben. Da redeten sie allerdings schon ein bisschen undeutlich, um ehrlich zu sein.«

»Ich glaube, wir beenden das Gespräch jetzt«, sagte der Psychologe. »Die Zeit ist um.«

»Ich möchte eine Wiederaufnahme meines Verfahrens«, sagte der Gefangene und stand auf. »Das ist der einzige Grund, warum ich mich zu diesen Gesprächen bereiterklärt habe.«

»Ich werde Ihr Anliegen vorbringen.«

»Sie sollen es nicht vorbringen, Sie sollen dafür sorgen, dass mein Antrag endlich durchgeht. Es sind wichtige Beweismittel nicht gewürdigt worden …«

»Jaja, das Handyvideo. Ich hab Ihren Bericht gelesen. Abgesehen davon, dass er krank ist, bringt es keine neuen Erkenntnisse in Ihren Fall. Und das Handy liegt nicht einmal vor, wir haben nur Ihre Aussage.«

»… außerdem hängen mehrere Menschenleben davon ab, dass ich hier rauskomme und ihre Spur aufnehme!« Der Psychologe seufzte. Er hatte das alles schon mehrfach gehört, aber heute nervte es ihn noch mehr als sonst. »Denken Sie das immer noch? Dass Sie die Leute retten können? Nach sechs Jahren? Wenn es sich überhaupt so verhält, wie Sie zu wissen glauben.«

Er wusste, dass er zu viel gesagt hatte, als er sah, wie still der Gefangene wurde.

»Kann ich sonst noch etwas für Sie tun?«, fragte er, beinahe verlegen.

»Bis zum nächsten Mal«, erwiderte der Insasse und stapfte hinaus.

Der Psychologe blieb allein zurück. Nach einer Weile holte er ein Formular heraus und begann es auszufüllen. Neben der Zeile »Wiederaufnahme befürwortet« kreuzte er das Kästchen »Nein« an. Er steckte das Formular in die Akte, die er über den Gefangenen angelegt hatte. Dort befanden sich etliche weitere Formulare mit dem gleichen Kreuzchen in der gleichen Zeile. Der Name, der den Aktendeckel zierte, lautete: Ralf Parceval.

Emir Yaviz, geprüfter Meister für Schutz und Sicherheit (IHK) und Angestellter der P.S.B. GmbH (das P.S.B. stand für Protection Services Berlin), seufzte. Irgendwann war es einfach nicht mehr lustig, an einen PKW heranzutreten, der nachts auf dem menschenleeren Busparkplatz des Flughafens Berlin Brandenburg stand, beschlagene Scheiben hatte und rhythmisch schaukelte. Irgendwann war es auch nicht mehr lustig, an die Seitenscheiben zu klopfen und mit der Taschenlampe ins Innere des Wagens zu leuchten und dort live eine Szene aus einem Amateurporno zu sehen, die Augen überrascht aufgerissen und mit erschrockenen Gesichtern. Unter den Kollegen, die hier Streife gingen, hatte der Name »Verkehrsflughafen« mittlerweile eine ganz eigene Bedeutung. Der Wagen, den sie heute hier etwas abseits der beleuchteten Zufahrtsrampe kontrollierten, war ein stiller, dunkler Schatten mit geschwungenen, großzügigen Formen.

»BMW 750Li xDrive«, sagte Maik Wenzke. Er war heute Nacht Emirs Begleiter im Streifendienst. »Hatten wir noch nicht, eh? Sonst sind’s immer nur kleine Kisten. Wieso hat ’n Typ, der so ’ne Karre fährt, kein’ Platz daheim, um seine Schlampe dort zu vögeln?«

»Weil da die Alte auf ihn wartet«, knurrte Emir.

»Ey, echt, Mann«, sagte Maik. »Gleich komm’ mir die Tränen.« Emir betrachtete den Wagen. Irgendetwas stimmte nicht, aber er hätte den Grund für sein komisches Gefühl nicht benennen können. Wahrscheinlich war es tatsächlich der Umstand, dass auch er keinen Wagen dieser Klasse hier erwartet hätte. Die bisherigen Schäferstündchen, denen sie ein Ende gesetzt hatten, hatten in deutlich billigeren fahrbaren Untersätzen stattgefunden.

»Bist du dir sicher wegen der Marke?«, fragte er Maik. »Auf die Entfernung? Man sieht doch kaum was.«

»BMW 750Li xDrive«, wiederholte Maik. »Mann, ich kenn mich aus, ja?«

Der einsame Wagen war von dunkler Farbe, so viel ließ sich feststellen. Ein paar Chromteile glitzerten. Er stand in seiner eigenen schwarzen Schattenpfütze, als würde er sich an den Boden schmiegen.

»Was machen wir?«, fragte Maik. »Wir gehen hin und sagen ihnen, sie sollen woanders weiterpoppen«, seufzte Emir. »Mann, eigentlich hätten wir in fünf Minuten Schichtende!«

»Dann überziehen wir eben ’ne Viertelstunde.«

»Wer zahlt mir das, eh? Zahlst du mir das? Wer zahlt dir das, Mann?« Emir Yaviz zögerte. Die eigentliche Frage war: Warum sich die ganze Arbeit machen? Man musste das Kennzeichen notieren, sich entweder blöd anreden oder bedrohen lassen, in der Schichtstube musste man ein Formular ausfüllen, und was passierte dann?

Nichts. Ein Haufen Arbeit für nichts. Nicht, dass Emir es sich gewünscht hätte, dass den Leuten irgendwelche Schwierigkeiten entstanden. Hey, er hatte schließlich auch schon im Auto rumgevögelt! Er zögerte aber auch, weil er immer noch das Gefühl hatte, irgendetwas stimmte nicht. Es war nicht der Umstand, dass der Wagen ganz still stand. Es gab einen Haufen Dinge, die man miteinander anstellen konnte auf dem Rücksitz so einer Limousine, ohne sich heftig bewegen zu müssen. Er schüttelte den Kopf und versuchte, das Gefühl abzuschütteln.

»Wir haben die Karre nicht gesehen«, beschloss er dann. »Die sind erst hierhergekommen, nachdem wir schon vorbei waren.«

»Sag ich doch«, bekräftigte Maik. Sie wandten sich ab und stapften ein paar Schritte weiter.

Dann drehte Emir sich doch noch mal zu dem Wagen um und blieb stehen. Er fingerte nervös an seiner Taschenlampe herum. Je länger er das Fahrzeug betrachtete, desto unnatürlicher schien es ihm. Zuerst war es nur ein Gefühl gewesen, das man hatte, wenn man etwas aus dem Augenwinkel wahrnahm. Etwas war unstimmig, eine so nebensächliche Kleinigkeit, dass man sie übersah, wenn man direkt hinblickte, weil der Mensch, wenn er etwas aus dem Augenwinkel betrachtete, es nicht nur mit den Augen, sondern vor allem mit seinem Fluchtreflex wahrnahm, und dieser Reflex erkannte Dinge, die das normale Bewusstsein nicht registrierte.

Emir klickte die Taschenlampe an. Der Strahl reichte nicht bis zu dem Fahrzeug, aber er beleuchtete den Weg bis dorthin und ließ die gelb-grünen Bushaltestellenschilder aufglimmen.

»Echt jetzt, Mann!«, stöhnte Maik.

»Ich schau doch mal kurz nach«, murmelte Emir. »Du bleibst hier.« Plötzlich schwitzend, schlich Emir auf den BMW zu. Sein Herz schlug bis zum Hals. Er drehte sich zu Maik um, aber der stand nur da und strahlte Ungeduld und Genervtheit aus. Auf einmal hatte Emir das Gefühl, dass sich genau jetzt, während er nicht hinsah, etwas bei dem Fahrzeug bewegte. Er fuhr so schnell herum, dass es ihm einen Stich ins Genick versetzte. Nichts an dem BMW hatte sich verändert, er stand einfach nur da, schweigend und sich an den Boden kauernd. Der Wagen konnte alles Mögliche sein, von einer Sprengfalle bis zu einem Versteck, in dem vier Killer der Russenmafia darauf warteten, ihm den Kopf von den Schultern zu pusten. Warum zum Teufel kam er jetzt ausgerechnet auf so etwas? »Hier ist der Sicherheitsdienst«, quiekte er, als er auf fünf Schritte herangekommen war. Scheiße, Mann! Wie ein Auszubildender im ersten Lehrmonat!

Er räusperte sich. »Hier ist der Sicherheitsdienst des Flughafens Berlin Brandenburg!«, rief er dann. »Öffnen Sie die Tür.« Mittlerweile war er nahe genug heran, um zu sehen, dass der Wagen getönte Scheiben hatte. Weder wurde eine davon heruntergefahren, noch öffnete sich die Tür. Emir hob die Taschenlampe und leuchtete in die Wagenfenster, aber die Tönung schluckte das Licht. Der Lichtkegel der Taschenlampe wanderte über die Flanke des BMW, die Reifen … Emir starrte.

Das war es, was ihm vorher aufgefallen war: Das Auto hatte an der linken Seite zwei Platten. Deshalb schmiegte es sich so unnatürlich flach an den Boden. Und da es nicht schräg stand … Er wanderte zur rechten Seite hinüber. Auch dort war die Luft aus den Reifen, und sie sahen nicht so aus, als hätte sie jemand aufgestochen, sondern als wären sie förmlich geplatzt. Der BMW konnte auf diesen zerfetzten Pneus keinen Meter weit gefahren sein, ohne die Felgen völlig zu zerstören. Die Reifen mussten hier, an der Stelle, an der er stand, geplatzt sein. Was konnte vier Reifen auf einmal zum Bersten bringen? Emir holte tief Luft und näherte sich der Fahrertür. Nun entdeckte er, dass sie an der Unterkante aufgeklafft war. Etwas war herausgeronnen. Er schluckte und richtete den Taschenlampenstrahl darauf. Es war eine grobporige, helle Substanz, die auf dem Boden kleine flache, überlappende Teller gebildet hatte, wie ausgelaufenes Wachs. Emir packte die Taschenlampe mit einer plötzlich schwitzigen Hand fester und klopfte dann mit dem Batteriefach der Lampe gegen die Scheibe.

»Was’n da los bei dir, ey?«, rief Maik. »Hör’n die Wichser nich, oder was?« Emir klopfte fester. In der Dunkelheit sah er undeutlich sein eigenes Spiegelbild, verzerrt und gestaucht von der leichten Wölbung der Scheibe. Er beugte sich über die Motorhaube und spähte durch die Windschutzscheibe. Auch sie war getönt, als gehöre die Karre irgendeinem verdammten Rockstar oder Politiker. Aber wem sie auch gehörte, sie stand still, ganz still auf ihren zerplatzten Pneus, und die Wagenfarbe, aus der Nähe ein dunkles Kaffeebraun, sah aus wie geronnenes Blut.

Er sollte die Polizei benachrichtigen. Aber verdammt nochmal, die Karre stand in ihrem Revier! Die Polizei ließ die privaten Sicherheitsdienste ihre Verachtung oft genug spüren. Am Ende pennte dort drin bloß seinen Rausch aus, und die Beamten würden Emir und seine Meldung auslachen und der Firma eine satte Rechnung für den Einsatz zusenden. Emir stellte sich vor, dass er seiner Chefin zu erklären versuchte, wie die Rechnung zustande gekommen war. In eine solche Situation mit dem Miststück von Che fin wollte er garantiert nicht hineingeraten. Emir klopfte erneut an die Scheibe und drosch zugleich mit der flachen Hand aufs Dach des BMW. Keine Reaktion außer der Stille, die noch etwas stiller geworden schien.

»Scheiße«, murmelte Emir. Er war nun überzeugt, dass etwas ganz und gar nicht stimmte. Er versuchte, die Fahrertür zu öffnen. Abgesperrt. War das die Erklärung dafür, dass sich dort drin nichts rührte? Weil niemand drinsaß? Aber Emir betrachtete die erstarrte Pfütze auf dem Boden und wusste, dass einfache Erklärungen hier nicht anzuwenden waren. Er stellte sich so hin, wie er es einmal gelernt hatte, packte die schwere Maglite-Taschenlampe am Kopf und drosch mit dem verstärkten Ende des Batteriefachs auf die Scheibe ein. Nach drei Versuchen blühte ein Spinnennetzmuster auf. Er schlug noch einmal zu. Die Scheibe fiel in Hunderten von achteckigen Splittern Verbundglas in sich zusammen. Emir sprang zurück. Auf dem Fahrersitz saß jemand. Reglos. »Sicherheitsdienst!«, rief er. »Steigen Sie sofort aus!«

Die Person gab keinen Mucks von sich.

»Bist du irre geworden?«, hörte er Maik rufen. »Mann, ey, du bringst uns so was von in Verschiss!« Emir klickte die Taschenlampe an. Er keuchte erschrocken auf. Das Licht erfasste eine schwarze, amorphe Gestalt, ein Ding ohne Gesicht, ohne Arme, ohne … Er blinzelte. Über den Oberkörper eines Menschen hatte man einen schwarzen Sack gezogen.

»Hallo?«, fragte Emir. »Sicherheitsd…« Er verstummte. »Hallo?«, wiederholte er dann nach ein paar Augenblicken. Die Gestalt unter dem Sack rührte sich nicht. Er leuchtete das Innere des BMW aus. Was zum Teufel …? Er beugte sich näher heran, weil er es nicht glauben konnte. Es gab kein Fahrzeuginneres! Die Fahrerkabine des BMW war bis zur Höhe des Armaturenbretts eine einheitliche, bucklige, porige Fläche, aus der die oberen Teile der Vordersitze, die Kopfstützen und die obere Rundung des Lenkrads ragten wie Wrackteile eines Schiffes aus einer spiegelglatten See. Emir gaffte.

Nun wusste er, woraus die Masse bestand, die unten aus der Fahrertür getropft war; nun wusste er, warum die Reifen geplatzt waren. Das schiere Gewicht des Wagens hatte sie bersten lassen. Der Wagen war randvoll mit Beton ausgegossen. Emirs freie Hand bewegte sich beinahe wie von selbst. Seine Finger zupften an der schwarzen Umhüllung, zogen sie nach oben, zogen sie von dem Körper, der darunter versteckt war. Der Lichtstrahl seiner Taschenlampe begann zu zittern.

Dann taumelte er vom Wagen weg und übergab sich.

Kriminaldirektor Martin Zach, Chef vom Dezernat LKA11 des Berliner Landeskriminalamts, ging durch das Spalier aus Polizeibeamten, Fotografen, Spurensicherungsfachleuten und Pressevertretern. Sein Ziel war eine grell erleuchtete Insel des Lichts mitten in der Nacht. Die Nacht selbst – jedenfalls hier auf dem zukünftigen Busparkplatz des Flughafens Berlin Brandenburg – wurde stroboskopartig von den lautlos zuckenden Blaulichtern der Einsatzfahrzeuge zurückgedrängt. Er ignorierte die Bitten der Pressevertreter, die von den Polizisten am weiteren Vordringen gehindert wurden, sie durchzulassen.

Im Stillen fragte er sich, wieso die Medienleute so schnell Wind von dem Fund bekommen hatten. Irgendwo in der langen Informationskette zwischen den am Fundort eingetroffenen Polizeibeamten und seinem eigenen Büro musste jemand Zeit gefunden haben, der Presse etwas zu stecken. Es war schon phänomenal. Der Kriminaldirektor hatte keine zwanzig Minuten hierher gebraucht; bis er vom Fund erfahren hatte, waren etwa zehn Minuten vergangen. Dreißig Minuten für die Presseleute, alles stehen und liegen zu lassen und hierherzukommen. Alle Achtung. Nicht, dass Kriminaldirektor Zach sie nicht trotzdem alle zum Teufel wünschte.

Eine Frau, die zwischen den Pressevertretern stand, hob grüßend die Hand. Zach nickte ihr zu. Ksenia Orian. Er hatte schon erwartet, die Deutschrussin hier zu treffen. Die Wachleute waren Angestellte ihrer Firma. Ksenia Orian war immer vor Ort, wenn ihre Mitarbeiter irgendwie in eine polizeiliche Angelegenheit gerieten. Es war, als ob sie nie schlief und nie Freizeit hatte. Er würde nachher mit ihr reden – nicht, weil er glaubte, dass sie etwas beitragen konnte, sondern aus Höflichkeit unter ehemaligen Kollegen. Ksenia Orian war Polizistin gewesen und hatte vor etlichen Jahren drei Einsätze als Ausbilderin mit dem German Police Protect Team in Afghanistan verbracht. Zach fühlte Respekt vor den Männern und Frauen, die sich für diese Einsätze gemeldet hatten; und noch mehr Respekt, wenn er daran dachte, wie ablehnend die afghanischen Kollegen wohl am Anfang einer Frau gegenübergestanden haben mussten, noch dazu mit russischen Wurzeln. Der diensthabende Rechtsmediziner war heute Doktor Sagstötter. Er rauchte am Rand des Lichtkreises, den mehrere starke Scheinwerfer aus Stativen warfen, eine Zigarette. Im Zentrum des Lichts stand ein kaffeefarbener BMW, dessen Fahrertür offen stand.

»Wollten Sie nicht aufhören damit?«, begrüßte Zach den Arzt. Er mochte ihn nicht. Dr. Sagstötter war für seinen Sarkasmus bekannt und dafür, schon mit einer vorgefertigten Meinung am Tatort zu erscheinen. Der Arzt wedelte mit der Zigarette. »Ich hör schon seit zehn Jahren damit auf.« Zach deutete auf das Fahrzeug. »Kommen Sie, bringen wir’s hinter uns.«

»Ich hab’s schon hinter mir«, sagte Dr. Sagstötter. Er hielt den Dezernatsleiter am Arm fest, als dieser sich dem BMW nähern wollte.

»Warten Sie.«

»Weshalb? Glauben Sie, mir kommt es hoch, wenn ich die Leiche anschaue?«

»Würde mich nicht wundern. Sogar mir wär’s beinahe hochgekommen.« Zach blieb stehen.

»Was muss ich wissen?« Dr. Sagstötter nahm einen langen Zug von seiner Zigarette.

»Das meiste ist nur Spekulation«, sagte er. »Trotzdem nehme ich an, dass es der Wahrheit ziemlich nahekommt. Fest steht: Das Innere des Wagens wurde mit Beton ausgegossen, mit dem Toten auf dem Fahrersitz. Womöglich werden wir feststellen, dass er mit mehreren Kabeln oder Stricken an den Sitz und mit den Händen ans Lenkrad gefesselt worden ist. Er muss ungeheure Panik gehabt haben. Jemand, um den herum der frische Beton hochsteigt, will nur noch weg.«

»Sie meinen, er hat noch gelebt?«

»Warum sollte sich jemand die Arbeit machen, ihn bis zur Brust einzugießen, wenn er schon tot war? Das war kein Mord, das war eine bestialische Hinrichtung.«

»Sprechen Sie weiter …«

»Sie müssen sich Folgendes vorstellen: Sie sitzen gefesselt auf dem Fahrersitz eines Autos. Um sie herum steigt der Beton an, der direkt vom Betonmischer zu einem offenen Seitenfenster hereingeleitet wird. Wie lange dauert es, den Innenraum einer großen Limousine auf diese Weise zu füllen? Fünf Minuten? In diesen fünf Minuten wird der Unterleib vom Gewicht der nassen, eiskalten Masse eingeengt, gequetscht, zerdrückt. Sie spüren, wie es Ihre Eingeweide abschnürt. Wie Ihre Lunge immer mehr zusammengedrückt wird. Wie Sie bei lebendigem Leib erdrückt, ja erstickt werden und dabei zusehen, wie der Beton langsam, langsam das Wageninnere füllt, wie die kalte Masse an Ihnen hochsteigt, Sie erleben, wie Ihre Hüftknochen nachgeben und die Oberschenkel brechen und wie allmählich, ganz allmählich Ihre Lunge immer weniger Raum findet, um sich auszudehnen, wie Ihr Körper kämpft, kämpft um einen letzten Atemzug, und ihn nicht bekommt. Es dauert eine Weile, auf diese Art zu sterben.«

»Sie hätten Romane schreiben sollen, Doktor«, bemerkte Zach. »Kann ich jetzt?«

Dr. Sagstötter deutete einladend auf den BMW. »Ich kann Sie beruhigen: Falls Sie sich danach Ihr letztes Essen wieder durch den Kopf gehen lassen, Sie sind nicht allein.«

Als Zach losgehen wollte, hörte er eine Frauenstimme hinter sich rufen: »Herr Zach – warten Sie!« Er blieb stehen und drehte sich um. Ksenia Orian war bis an das Absperrband getreten, das die Streifenpolizei um den Fundort des Wagens errichtet hatte. »Nehmen Sie mich mit?«, fragte sie. Zach nickte nach kurzem Zögern. Die Streifenpolizisten, die Ksenia in den Weg getreten waren, wichen zurück, und Ksenia bückte sich unter dem Absperrband hindurch. Aus ein paar Metern Abstand wirkte Ksenia Orian wie eine attraktive junge Frau. Kam man näher an sie heran, sah man die Kerben um die Mundwinkel und wusste, dass sie kein junges Mädchen mehr war. Dann erst erkannte man das feine weiße Narbengeflecht auf ihrer linken Gesichtshälfte.

Es schien absurd, aber es war eine Tatsache, die Martin Zach ebenso bestätigt hätte wie die meisten Männer, die Ksenia zum ersten Mal sahen: Die Kerben um die Mundwinkel und die Narben machten aus einem hübschen erst ein atemberaubend schönes Gesicht. Wo die Narben herrührten, wusste Zach nicht. Als er nach seiner Versetzung zum ersten Mal mit Ksenia zu tun gehabt hatte, konnte auch keiner seiner Kollegen, die schon länger hier Dienst schoben, ihm darüber etwas sagen. Eigentlich kein Wunder. Ksenia Orian besaß eine Ausstrahlung, dass sich eine Frage, die intimer war als die nach dem heutigen Datum, von ganz allein verbot. Das Einzige, das Zach von der Deutschrussin mit Sicherheit wusste, war ihre Tätigkeit als Geschäftsführerin einer Sicherheitsfirma. Angeblich besaß sie auch diverse Gürtel und Grade in Kampfsportarten und wurde ab und zu von Hackervereinigungen wie dem Chaos Computer Club zu Vorträgen eingeladen. Aber das waren alles nur Gerüchte. Fest stand außerdem, dass es Ksenia Orians Sicherheitsfirma war, die derzeit unter anderem das Milliardengrab des BER überwachte.

»Sind Sie ihretwegen hier?«, fragte Zach. Er deutete auf die zwei Security-Mitarbeiter, die die Besatzungen der Streifenwagen bei ihrem Eintreffen hier vorgefunden hatten. Ksenia nickte und wies dann auf den BMW. »Und seinetwegen.«

»Der Wagen?«

»Nein. Das arme Schwein am Steuer.«

»Etwa einer von Ihren Leuten?«, fragte Zach verblüfft.

»Wir vermitteln auch Chauffeure und Leibwächter.«

»Woher wollen Sie wissen, dass es einer Ihrer Mitarbeiter ist? Sie haben noch gar nicht in den Wagen reingeschaut. Woher wollen Sie so genau wissen, dass er nicht eine sie ist?«

»Fahrzeugkennzeichen«, sagte Ksenia und klang gelangweilt. Als Zach nicht darauf einging, sondern sie nur musterte, zuckte sie mit den Schultern. »Unser Wachbüro hier hat unsere Leitstelle benachrichtigt. Deshalb bin ich hergefahren. Als ich den Wagen sah, habe ich das Nummernschild überprüft – reine Routine. Der Akteneintrag dazu hat mir verraten, dass einer unserer Leute den Wagen als Chauffeur und als Leibwächter für einen Kunden fährt. Können wir jetzt …?« Sie gestikulierte zum BMW.

»Dr. Sagstötter sagt, der Kerl dort drin sieht richtig schlimm aus«, warnte Zach.

»Der Doktor sieht selber schlimm aus«, versetzte Ksenia. »Sollte mit dem Rauchen aufhören.«

Zach wandte sich ab und trat um die offene Tür herum. Einer der portablen Scheinwerfer der Spurensicherung beleuchtete den Innenraum des BMW und hatte den Beton und den Mann am Steuer mit gnadenlos kaltem Licht aus der Dunkelheit gerissen. Zach und Ksenia betrachteten ihn schweigend.

»Scheiße«, sagte Zach schließlich. Ksenia schwieg.

»Und, ist es Ihr Chauffeur?«, fragte Zach.

»Ja«, sagte Ksenia. »Scheiße«, wiederholte Zach. Der Arzt trat zu ihnen. Der Rauch seiner Zigarette brannte Zach in den Augen, aber er sagte nichts. Dr. Sagstötter tippte die Asche in einen Pappbecher. »Er hat etwas im Mund. Ich hab es drin gelassen. Die Spurensicherer haben es schon fotografiert, so gut sie konnten. Sie dürfen es jetzt rausholen.«

»So wie Sie das sagen, hört es sich an, als wollten Sie mir damit einen Gefallen tun.«

»Ich weiß, dass es keiner ist«, bemerkte der Arzt trocken. Martin Zach trat an den Toten im BMW heran. Er holte eine kleine Taschenlampe heraus, versuchte den Anblick zu verdrängen und leuchtete in den offen stehenden Mund. Ein weißes Röllchen lag auf der Zunge des Toten. Er griff automatisch in die Jackentasche, um Gummihandschuhe herauszuholen, aber er hatte vergessen, welche einzustecken. Ksenia war an seiner Seite. Sie schnalzte demonstrativ mit den Gummirändern der sterilen Handschuhe, die sie gerade angezogen haben musste. Zach trat beiseite und hielt die Hände auf. Ksenia ließ mit knappem Lächeln ein zweites Paar Handschuhe hineinfallen. Zach nickte einladend.

»Aber ich werfe den ersten Blick darauf«, sagte er. Ksenia angelte das Röllchen mit spitzen Fingern aus dem Mund des Toten, während Zach sich in die Handschuhe quälte. Der Kriminaldirektor griff vorsichtig nach dem Beweisstück. Es war ein durchsichtiges Plastikröhrchen, etwa so dick und lang wie der kleine Finger eines männlichen Erwachsenen. Er hatte keine Ahnung, wofür es normalerweise verwendet wurde. In dem Röllchen steckte ein eng zusammengerolltes weißes Stück Papier.

»Ein Diluter-Röhrchen«, sagte der Arzt. »Für medizinische Proben.«

»Sagt uns das was über den Täter? Seinen Beruf, zum Beispiel?«

»Nein«, sagte Ksenia. »Heute kann jeder alles im Internet bestellen.«

Zach winkte einem Mitarbeiter der Spurensicherung. Das Röhrchen wurde auf eine Matte gelegt, neben einen Maßstab, und mehrfach fotografiert. Es wurde mit Fingerabdruckpulver behandelt, aber außer zwei verwischten Flecken war nichts zu erkennen. Mit Hilfe eines Wattestäbchens pulte Martin Zach das Papier heraus. Erneute Fotos, erneute erkennungsdienstliche Behandlung, mit dem gleichen Ergebnis. Keine verwertbaren Fingerabdrücke.

»Das liegt daran, dass man heutzutage auch Gummihandschuhe überall bestellen kann«, erklärte der Arzt resigniert. »Konnte man immer schon«, knurrte Ksenia. Martin Zach rollte das Papier vorsichtig über der Matte auseinander. Nichts fiel heraus, kein Haar, keine Brotkrümel, keine sichtbaren Pflanzensamen oder Ähnliches. Man würde es später noch auf Pollen und unsichtbare Spuren untersuchen. Er schob es in einen Plastikbeutel, den der Spurensicherer ihm reichte, dann strich er das Röllchen darin glatt und las die winzige Schrift darauf. Sie war ein Computerausdruck, auf Schriftgröße sechs oder sieben reduziert, und Zach musste sich ganz nahe heranbeugen, damit er sie entziffern konnte. Dann richtete er sich auf.

»Ihr Mitarbeiter«, sagte er zu Ksenia. »Für wen hat er gearbeitet?«

»Fayaz Durrani«, erwiderte Ksenia. »Haben Ihre Leute das Kennzeichen denn noch nicht überprüft?« Zach ignorierte die Bemerkung. »Der Bauunternehmer?« Ksenia nickte. »Was steht auf dem Papier?« Zach blickte in das Gesicht des Toten. Ohne Ksenia anzusehen, reichte er ihr das Beweisstück. »Verdammt«, sagte sie, nachdem sie den Text gelesen hatte.

In Berlin gab es jede Woche so viele Benefizveranstaltungen, dass man sich fragen musste, wieso noch jemand zu Events ging, die keinem wohltätigen Zweck dienten. Es gab Buffets mit Livemusik zugunsten von Kinderhospizen, Fußballturniere für kranke Kinder, Auftritte von Fernsehphilosophen für die Sanierung von Kirchengebäuden, die Singenden Ärzte sangen zugunsten der Lebenshilfe, DJs legten für die Nachbarschaftshilfe auf, Trommler trommelten für Brunnenbauprojekte im Tschad. Die Veranstaltung an diesem Abend war eine Modenschau. Für die Flüchtlingshilfe. Die Aufmerksamkeit des Publikums hätte der Mode gelten sollen, die von Models aus Afghanistan, Pakistan, Albanien und Eritrea vorgeführt wurde. Aber die meisten der rund sechzig Zuschauer orientierten sich mehr oder minder auffällig in Richtung des Buffets, vor dem ein Paar von ALEX und TV.Berlin, zwei Berliner Fernsehsendern, simultan interviewt wurde. Das Paar war um die fünfzig, beide stammten offensichtlich aus unterschiedlichen Herkunftsländern. Er war ein schlanker, samthäutiger Mann mit grauen Schläfen, der auch aus einem Bollywood-Film hätte stammen können. Sie war die hiesige Antwort auf Catherine Deneuve, nur etwas kantiger. Fayaz und Britta Durrani waren die Veranstalter und Gastgeber des Events. Sie lächelten und beantworteten die Fragen der Fernsehjournalisten mit der Aura von Menschen, die etwas nur ungern tun, aber wissen, dass es hilfreich ist, und sich deshalb in ihr Schicksal ergeben.

»Der Anteil von Frauen und Mädchen unter Asylantragstellern in Deutschland liegt bei etwa dreißig Prozent«, erklärte Fayaz Durrani. Er sprach beinahe akzentfrei, aber man konnte sehen, dass er es sich gut überlegte, bevor er die Worte wählte. »Von denen haben knapp zwanzig Prozent keinerlei Schulbildung.«

»Daher versuchen wir, die Integration über den Arbeitsmarkt zu fördern«, fuhr Britta Durrani fort. »Wir sind da im Einklang mit entsprechenden Programmen der Bundesregierung. Auch das ist schwieriger als bei den Männern, weil nur die Hälfte der geflüchteten Frauen und Mädchen eine Berufserfahrung mitbringen.«

»Und Sie glauben, dass mit Veranstaltungen wie diesen die berufliche Integration der weiblichen Flüchtlinge gefördert wird?«, fragte einer der Journalisten.

»Eine Arbeit zu haben ist immer gut«, antwortete Fayaz Durrani. »Ich bin das beste Beispiel. Ich bin auch ein Einwanderer in Ihrem schönen Land. Ich hatte doppelt Glück – ich habe die Chance bekommen, mich selbständig zu machen, und ich habe hier eine Frau gefunden, die mich dabei unterstützt.« Er lächelte Britta an, und die Fernsehjournalisten lächelten pflichtschuldig mit.

»Wenn Sie sagen, Sie hätten sich selbständig gemacht, ist das aber eine Untertreibung, Herr Durrani«, merkte einer der Journalisten an. »Sie haben mit Ihrem Unternehmen mehrere Gewerke am Flughafen BER übernommen – das sind Millionenprojekte, nicht wahr?«

»Und wissen Sie was?«, sagte Fayaz strahlend. »Wir werden auch rechtzeitig damit fertig werden.« Gelächter unter den Journalisten und den Neugierigen. Das halbe Dutzend jugendlicher und junger Models schritt im Hintergrund des Saals routiniert über den Laufsteg, nickte dankbar für den spärlichen Applaus, wiegte die Schultern im Rhythmus der Musik von einer Festplatte.

»Die Kleidung, die hier gezeigt wird, ist samt und sonders von den Models selbst angefertigt worden«, kehrte Britta wieder zum Thema der heutigen Veranstaltung zurück. »Berliner Schneidereien und kleinere hiesige Modelabels haben dafür Arbeitsplätze und Ausrüstung zur Verfügung gestellt. All diese Mädchen dort auf dem Laufsteg haben keine Schulbildung – aber sie haben Talent und Fantasie. Wir verstehen uns für diejenigen, die wir unter unsere Fittiche nehmen, als Helfer auf dem Weg. Wir sorgen dafür, dass ihre Fähigkeiten entdeckt und gefördert werden; und dann bringen wir sie an die Orte und zu den Menschen, wo sie diese einsetzen können.« Mit der Erwähnung, dass die Models die Kleidung selbst geschneidert hatten, schaffte Britta es, die Aufmerksamkeit wieder auf die Modenschau zu lenken .

Die Journalisten und die Neugierigen wandten sich ab. Fayaz und Britta Durrani wechselten einen Blick. Jetzt, wo niemand mehr auf sie achtete, erlosch beider Lächeln wie auf Knopfdruck. Fayaz zog ein Handy aus der Tasche und aktivierte es, Britta tat es ihm nach. Er spähte auf die Icons der verschiedenen Nachrichten-Apps. Nirgendwo war eine neue Nachricht angezeigt, auch nicht als Voicemail. Er ließ das Gerät sinken.

»Und?«, fragte Britta. Fayaz schüttelte den Kopf und zeigte ihr gleichzeitig das Display. Er holte tief Luft und ließ sie langsam entweichen.

»Ich versteh das nicht«, meinte er mit rauer Stimme. »Die hätten sich längst melden müssen. So was ist noch nie passiert. Lass uns das hier zu Ende bringen. Ich kann nicht länger in irgendwelche Kameras und blöde Gesichter lächeln.«

»Fahr du nach Hause«, sagte Britta. »Das ist kein Problem. Ich ziehe das hier durch. Ich hab bessere Nerven als du.« Fayaz Durrani widersprach nicht. Er nickte, dann drehte er sich um und ging langsam zum Ausgang. Bevor er den Saal verließ, winkte er ihr noch einmal zu. Britta lächelte trotz der Anspannung, die sie empfand. Dann sah sie ihren Mann wieder hereinkommen, das Telefon in der Hand, und ein Blick in sein Gesicht ließ jede Spur eines Lächelns auf ihren Lippen ersterben.

Dreißig Stunden nach dem Fund der Leiche und der Modenschau lauschte Ralf Parceval auf das Geräusch von schnellen Schritten, die den Zellentrakt durchmaßen und sich anscheinend auf seine Tür zubewegten. Es war sechs Uhr am Morgen. Er war seit mindestens zwei Stunden wach. Träume? Wozu brauchte man Träume, wenn sich das Unterbewusstsein Tag und Nacht mit nichts anderem als dem befasste, was es nach Meinung des Psychologen verarbeiten sollte? Die klare, trockene Luft von Kunduz.

Der Sonnenschein, so intensiv, wie er zu Hause in Deutschland nie war. Der Himmel, so blau und rein, wie der Himmel über dem Garten Eden gewesen sein musste. Im Inneren der Polizeistation: Blut. So viel Blut. Auf dem Boden, an den Wänden. Bis zur Decke hoch war es gespritzt, es tropfte in zähen Fäden vom frisch geweißelten Beton. In jedem Raum Leichen. Vor dem Tresen, an dem normalerweise ein freundlicher Beamter die Besucher empfangen hätte: zwei angeschossene Männer. Sie waren zurückgelassen worden. Ihre Aufgabe war gewesen, Parceval und den anderen vorzugaukeln, dass auch alle ihre Kumpane sich immer noch im Inneren der Polizeistation befänden. Es war ein Himmelfahrtskommando. Sie starrten Parceval trotzig an, als er von seiner Runde durch die Innenräume zurückkam. Er hatte nicht gefunden, was er gesucht hatte. Er hatte vieles gefunden, was er niemals hatte suchen wollen, darunter den abgeschnittenen Kopf seines Stellvertreters und besten Freundes. Er hatte ihn in dem Raum gefunden, wo die anderen Köpfe lagen. Parceval war auf die beiden Verletzten zugetreten, hatte ihren Blick erwidert, hatte gesehen, wie sich ihre Augen im Schock weiteten. Dann hatte er sie erschossen, für jeden zwei Kugeln. Niemand von denen, die sich ebenfalls im Inneren der Polizeistation aufhielten, hielt ihn davon ab. Die Schritte stoppten vor seiner Zellentür. Sie wurde aufgeschlossen.

»Besuch für Sie«, erklärte der Justizvollzugsbeamte.

»Um diese Tageszeit empfange ich üblicherweise nicht«, sagte Parceval.

»Dann ändern Sie heute mal Ihre Gewohnheiten.«

»Wer ist es? Wenn es der Psychologe ist, sagen Sie ihm, ich hätte leider wieder nicht geträumt.« »Heben Sie sich den Scheiß für die Tagschicht auf.«

»Wer ist mein Besucher?«

»Das werden Sie dann schon sehen.«

Als Parceval in den Besuchsraum trat, stand der Mann auf, der bereits auf ihn gewartet hatte. Er grüßte nicht, er sagte nur: »Ich brauche Ihre Hilfe.«

Parceval kannte ihn von den Bildern der Tagespresse, auch wenn er dort nicht oft zu sehen war. Aber er gehörte zu den Männern, deren Aussehen sich bei jemandem wie Parceval eingeprägt hatte. Sein Besucher war der Berliner Kripochef. Kriminaldirektor Martin Zach.

Der Justizvollzugsbeamte, der Parceval hierher gebracht hatte, baute sich in einer Ecke des Besuchsraums auf, die Hände in das Koppelschloss seines Gürtels gehakt.

»Lassen Sie uns bitte allein«, befahl Martin Zach.

»Das ist gegen die Vorschriften«, widersprach der Beamte.

»Tragen Sie in das Protokoll ein, dass ich es verantworte.«

Der Beamte zögerte, dann zuckte er mit den Schultern und verließ den Raum. Parceval, der den kurzen Austausch interessiert verfolgt hatte, ließ sich nicht anmerken, wie befremdlich er die Situation fand. Er betrachtete die Hand, die Martin Zach ihm jetzt entgegenstreckte, und schlug nach kurzem Nachdenken ein. Zachs Hand war warm und trocken, aber der Händedruck war einen Tick zu fest und verriet seine Nervosität.

»Sie sehen gut aus«, sagte Zach.

»Macht der viele Schlaf«, antwortete Parceval. Er musterte seinen Besucher ungeniert.

»Sie sehen auch gut aus«, sagte er dann. Es war gelogen, und er wusste, dass Zach das auch wusste. Sein Besucher war grau im Gesicht vor Schlafmangel und schlecht rasiert.

Zach seufzte. »Ich weiß, das hier ist alles in höchstem Maß an den Regularien vorbei. Aber ich habe ein paar Strippen gezogen. Sie kommen für vierundzwanzig Stunden hier raus. Ich nehme Sie gleich mit.«

»Feiert der Innenminister einen runden Geburtstag und hat mich eingeladen?«, fragte Parceval. »Haha. Nein. Ich brauche Ihre Hilfe.«

»Haben Sie schon gesagt.«

»Ich weiß. Und jetzt kommen Sie.«

»Warum?«

»Erklär ich Ihnen unterwegs.«

Parceval trat zu einem der beiden Stühle an dem kleinen Tisch, der in der Reihe des halben Dutzends weiterer Tische stand, an denen sich die Insassen der Strafanstalt mit ihren Besuchern treffen konnten. Er zog den Stuhl zurück, setzte sich, lehnte sich zurück und machte die Beine lang. Dann nickte er zur Tür, durch die der Justizbeamte hinausgegangen war.

»Sie haben ihn rausgeschickt. Er kann nichts hören. Erzählen Sie.«

Zach sah Parceval entgeistert an. »Wir haben keine Zeit!«, stieß er hervor.

»Zeit ist alles, was man hier drin hat«, widersprach Parceval. Zach starrte ihn an, dann tippte er sich mit dem Finger ans Ohr und wies mit der anderen Hand an die Decke.

Parceval grunzte. »Wir wissen beide, dass die Gespräche hier drin nicht elektronisch überwacht werden. Abgesehen davon – wenn Sie ein paar Strippen ziehen mussten, ist Ihr Besuch hier auch kein Geheimnis. Ein Haufen Leute weiß, dass Sie hier sind.«

»Aber sie dürfen nicht wissen, was ich von Ihnen will.«

»Interessant.«

»Parceval, ich brauche Ihre Hilfe. Jetzt. Es eilt.«

»Was kann ich draußen für Sie tun, was nicht einer Ihrer Leute auch tun kann?«

»Genau das, was meine Leute eben nicht tun können.«

»Gut, dass wir jede Menge Zeit für solche Wortspielereien haben«, sagte Parceval und tat so, als würde er seine Fingernägel begutachten.

»Sie können einem Kind das Leben retten«, sagte Zach.

Parceval blickte auf. »Wie kann ich das?«

»Indem Sie aus einem Drecksack herausholen, in welchem Loch er es vergraben hat, bevor es erstickt ist.«

Keine Stunde später saßen sie in einem Zivilfahrzeug, das offensichtlich Martin Zach gehörte, einem silbergrauen Audi A5 Sportback. Zach steuerte den Wagen auf der A111 am Flughafen Tegel vorbei in Richtung Wedding. Der Verkehr war dicht, sie kamen nur im Stop-andgo vorwärts.

Zach nutzte alle Lücken und wechselte oft die Spur, um voranzukommen, aber ebenso oft blieben sie auch stecken. Parceval betrachtete die Stadtlandschaft aus eintönigen Gebäuden sowie Straßenkreuzungen und dachte, dass es eine Verschwendung von kostbarer Zeit in Freiheit war, einen Mann, der mehrere Jahre hinter Gittern gesessen hatte, nach dem Verlassen des Gefängnisses mit einem solchen Anblick zu belästigen. Unwillkürlich sah er den blauen Himmel, die braune Erde und die strahlend weißen Berggipfel im nordöstlichen Afghanistan vor seinem inneren Auge.

Das war eine Landschaft, die der Freiheit würdig war. Nur, dass dort statt Freiheit Armut, Gewalt, Intoleranz und Fanatismus vorherrschten. Die einzig echte Freiheit, die er in Afghanistan kennengelernt hatte, war die innere Freiheit im bedingungslos schlichten Glauben an die Güte Gottes und an die Unabänderlichkeit des Schicksals. Diese Freiheit war ihm immer wieder begegnet. In dem kleinen Jungen, der vor Glück gelacht hatte, als er eine Prothese erhielt, anstatt in seinem Kummer zu verharren, dass ihm zuvor eine Mine ein Bein abgerissen hatte. In dem Familienvater, der vier seiner fünf Söhne bei einem Bombenanschlag verloren und zu Parceval gesagt hatte, Gott sei voller Gnade, denn er habe ihm ja einen Sohn gelassen. Martin Zach hatte geschwiegen, seit sie in den Audi gestiegen waren. Nach außen hin schien es, als würde er sich auf den Verkehr konzentrieren. Parceval ahnte jedoch, dass den Kriminaldirektor plötzlich Zweifel befallen hatten, ob er das Richtige tat. Sobald sie im Wagen gesessen hatten, hatte Zach ihm in knappen Worten die Lage geschildert. Parceval wusste nun, dass Zach sich seit dem Moment, in dem er mit Parceval aus dem Gefängnistor gefahren war, auf der falschen Seite des Gesetzes befand. Vor gut dreißig Stunden war ein Anruf bei der Berliner Polizei eingegangen, mit verstellter Stimme und von einem öffentlichen Telefonanschluss aus. Der Anrufer hatte erklärt, dass ein Fahrzeug mit einer Botschaft, in der es um Leben und Tod gehe, auf dem Busparkplatz der Flughafenbaustelle stehe. Er hatte der Polizei geraten, so schnell wie möglich dort aufzukreuzen. Dann hatte er aufgelegt. Die Polizei war mit mehreren Fahrzeugen an Ort und Stelle gerast und hatte dort zwei Werkschutzmitarbeiter gefunden, die das Fahrzeug bereits inspiziert hatten. »Da hat der Drecksack uns zum ersten Mal verarscht«, knurrte Zach. In der Leitstelle, die die Einsatzfahrzeuge zum Busparkplatz geschickt hatte, hatte man angenommen, es gehe für jemanden im Fahrzeug um Leben und Tod. Doch der Mann, der auf dem Fahrersitz saß, war bereits tot.

»Erschossen?«, fragte Parceval. »Erstochen? Erdrosselt?«

»Tot«, wiederholte Zach. »Toter als tot, um genau zu sein.«

Parceval schwieg. Er erlebte das Verhalten des Kripochefs nicht zum ersten Mal. Er hatte es in Afghanistan gesehen, bei Kollegen, die zu ihren ersten Eindrücken vom Ort eines Bombenanschlags befragt worden waren.

Frage: Wie viele Opfer haben Sie gesehen? Antwort: Meinen Sie am Stück oder Körperteile? Frage: Waren alle tot? Antwort: Toter als tot, Sie Arschloch. Wollen Sie sonst noch was wissen? Ich geh jetzt kotzen. Er erinnerte sich, dass er beim ersten Mal auch nicht viel anders reagiert hatte. Wie mochte der Mann im Auto zu Tode gekommen sein, wenn der Kripochef noch immer so erschüttert war? »Was war mit der Botschaft?«, fragte er.

»Der Tote hatte sie im Mund. Er war Chauffeur und Leibwächter eines Bauunternehmers namens Fayaz Durrani. Schon mal gehört, den Namen?«

Parceval schüttelte den Kopf.

»Fayaz und Britta Durrani. Seiner Frau gehört die Hälfte des Unternehmens. Er ist als Kind aus Pakistan eingewandert, sie ist eine Deutsche. Sie sind das High-SocietyBenefizveranstaltungen-Paar Berlins.«

»Ich war in letzter Zeit nicht auf vielen Galas.«

»Kennen Sie die P.S.B. GmbH? Ein Werkschutzunternehmen hier in Berlin?«

»Nein. Versuchen Sie mir mitzuteilen, dass der Justizvollzug in meinem Knast an die ausgesourct wird?«

Zach ignorierte den Sarkasmus. »Ksenia Orian? Sagt Ihnen der Name was? Sie ist dort eine der Geschäftsführerinnen. War früher Polizistin und in Afghanistan im Ausbildungseinsatz, wie Sie damals.«

»Es waren Hunderte von deutschen Polizisten dort unten«, sagte Parceval. »Ich habe nicht jeden einzelnen davon kennengelernt.«

»Nein«, sagte Zach, »Sie haben sich auch mehr mit den Einheimischen abgegeben.«

Als Parceval schwieg, fuhr Zach fort. Er klang feindselig. Der Stress brachte einen dazu, am nächstbesten Gesprächspartner Dampf abzulassen – vorzugsweise dem, dem man es verdankte, dass man sich an den Anblick von zerrissenen Leichen auf einem Marktplatz erinnern musste. Oder an den Anblick eines Toten in einem Auto auf dem Flughafen-Busparkplatz.

»Ich habe Ihre Akte gelesen.«

»Ich kenne meine Akte«, sagte Parceval.

»Ich habe sie gelesen, weil Ksenia Orian mir empfohlen hat, mich an Sie zu wenden. Deshalb habe ich Sie gefragt, ob Sie sie kennen.«

Parceval zuckte mit den Schultern.

»Ihr Fall war damals in aller Munde, aber ich erinnerte mich erst wieder, als ich die Akte vor mir hatte. Dabei müsste einem ein Name wie der Ihre eigentlich im Gedächtnis bleiben. Und eine Tat wie die Ihre.«

Parceval schwieg weiter eisern.

»Haben Sie gar nichts dazu zu sagen?«, stieß Zach hervor.

»Wenn Sie jetzt wenden und mich zurückbringen«, sagte Parceval, »schaff ich noch das Frühstück. Die machen ein ganz passables Rührei mit Speck dort.«

Eine Weile fuhren sie schweigend dahin. Es ging immer noch nicht schneller. Zach hupte wütend einen Wagen an, der ihn geschnitten hatte, und schnitt dann seinerseits einen anderen, als er sich in eine Lücke schob. Schließlich räusperte er sich.

»Entschuldigung«, sagte er. »Wie lautete die Botschaft?«, fragte Parceval.

Der Inhalt der Botschaft informierte die Polizei darüber, dass der tote Chauffeur nicht allein unterwegs gewesen war. Er hatte die sechzehnjährige Tochter von Fayaz Durrani gefahren. Der Verfasser der Botschaft hatte die Tochter entführt und verlangte sechzehn Millionen Euro Lösegeld – eine für jedes Lebensjahr des Mädchens. Er hatte detaillierte Anweisungen für die Lösegeldübergabe hinterlassen.

Er hatte geschrieben, dass er sich mit seiner Forderung direkt an die Polizei gewendet hatte, weil Fayaz Durrani sie sowieso eingeschaltet hätte. Auf diese Weise sparten sie Zeit, und Zeit war ein wichtiges Element in der gesamten Situation, denn das Entführungsopfer läge gefesselt in einem Sarg und dieser wiederum in einem Erdloch. Die Luftzufuhr sei unzureichend, und es sei daher zu erwarten, dass das Mädchen nicht länger als zwei Tage durchhielt, bevor es erstickte. Sobald das Geld übergeben wäre, würde die Polizei die GPS-Koordinaten des Verstecks erhalten. Ende gut, alles gut.

»Der Typ hört sich wie ein schlauer Kopf an«, meinte Parceval.