MALIA, 1995 Honoka‘a

Wenn ich die Augen schließe, sind wir alle noch am Leben, und es wird offenbar, was die Götter von uns wollen. Die Mythen, die die Leute über uns erzählen, mögen ja mit jenem türkisblauen Tag vor Kona und mit den Haien anfangen, aber ich weiß es besser. Unser Anfang war viel früher. Dein Anfang war viel früher. Das Königreich Hawai‘i war schon lange zerstört – der atmende Regenwald und die singenden grünen Riffe zermalmt vom Haole-Kommerz der Beach-Resorts und Wolkenkratzer –, und so lange schon rief das Land. Das weiß ich jetzt durch dich. Und dass die Götter nach Veränderung hungerten und dass du diese Veränderung warst.

In unseren ersten Tagen habe ich so viele Zeichen gesehen, aber ich habe nicht geglaubt. Das erste Zeichen kam, als dein Vater und ich nackt auf seinem Pick-up waren, im Waipi‘o Valley, und die Nachtmarschierer sahen.

(…)

Die Nachtmarschierer – du warst in jener Nacht gezeugt worden, und deine ganzen ersten Jahre hindurch passierten noch seltsamere Sachen. Wie sich Tiere in deiner Gegenwart veränderten. Plötzlich ganz ruhig, stupsten sie dich mit der Nase und umringten dich, als wärst du eins von ihnen, egal, ob es Hühner, Ziegen oder Pferde waren. Es passierte prompt und unweigerlich. Dann gab es die Momente, in denen wir dich in unserem Garten beim Essen von Dreck, Blättern oder Blumen erwischten: eine Handvoll nach der anderen, zwanghaft. Weit mehr als die blinde Neugier anderer keikis in deinem Alter. Und manche Pflanzen – die Orchideen in den Hängetöpfen zum Beispiel – erblühten fast über Nacht in den unglaublichsten Farben. Nur eins von diesen Dingen, sagten wir uns immer noch. Aber inzwischen weiß ich es.

Erinnerst du dich noch an Honoka‘a 1994? Es war gar nicht so anders als heute. Die Māmane Street, auf beiden Seiten niedrige Holzhäuser aus den Anfangstagen des Zuckerrohrs, die Eingangstüren neu gestrichen, aber drinnen noch alles beim Alten. Die verwitterten Autowerkstätten, die Apotheke mit immer denselben Sonderangeboten im Fenster, das Lebensmittelgeschäft. Unser gemietetes Haus am Ortsrand mit seinen Schichten von abblätternder Farbe und seinen vollgestopften kahlen Räumen, die Dusche hinten an die Garage geklatscht. Das Zimmer, das du mit Dean geteilt hast und wo es anfing mit deinen Alpträumen, in denen es irgendwie um Zuckerrohr und Tod ging.

Diese Nächte. Du kamst leise an unser Bett, noch in den Laken verheddert, schwankend, die Haare total verklebt, dein Atem schniefend.

Mama, sagtest du dann, es ist wieder passiert.

Ich fragte dich, was du gesehen hattest, und aus dir heraus kam ein Schwall von Bildern – schwarze Felder, rissig und leer, Zuckerrohrhalme, die nicht aus der Erde wuchsen, sondern mir oder deinem Vater oder deinem Bruder oder uns allen aus der Brust, den Armen, den Augen, dann ein Geräusch wie in einem Wespennest – und während du sprachst, waren deine Augen nicht deine, dahinter warst nicht du. Du warst erst sieben, und die Sachen, die da aus dir herausströmten! Aber nach einer Minute warst du dann wieder da.

Das sind nur Träume, erklärte ich dir, und dann fragtest du, was ich meinte. Ich versuchte zu wiederholen, was ich von deinem Alptraum verstanden hatte – das Zuckerrohr, unsere Familie, die geerntet wurde, das Wespennest –, aber du wusstest nicht mehr, was du mir gerade erzählt hattest. Es war, als ob du gerade aufgewacht wärst und dich wundertest, warum du vor mir stehst und ich dir eine Geschichte von jemand anderem erzähle. Die Alpträume kamen alle paar Monate, dann alle paar Wochen, dann jede Nacht.

Die Zuckerrohrplantage gab es schon länger als uns, unsere ganze Seite der Insel war voller Zuckerrohrfelder, von mauka bis makai. Ich bin sicher, die Leute hatten immer schon von der letzten Ernte geredet, aber nicht geglaubt, dass sie je kommen würde. »In Hāmākua gibt’s immer Arbeit«, sagte dein Vater und tat die Gerüchte mit einer Handbewegung ab. Aber dann, an jenem Septembernachmittag 1994, so bald schon, nachdem deine Alpträume ihren nächtlichen Rhythmus erreicht hatten, schallte das Hupen der Zuckerrohrlastwagen die Māmane Street entlang, und dein Vater war einer der Fahrer.

Wenn ich von oben auf unseren Ort hätte herabschauen können, würde ich es so beschreiben: Es kamen die Zugmaschinen, viele mit den vergitterten Anhängern, die jetzt leer waren wie Tiergerippe; schwankend fuhren sie vorbei an den Kirchen, den leerstehenden Läden, wo mal massenhaft billiges Importplastikzeug verscherbelt worden war, an der Highschool gegenüber der Grundschule, am Football-Baseball-Fußballfeld. Als die Trucks tutend vorbeifuhren, kamen die Leute aus der Bank und dem Lebensmittelgeschäft und versammelten sich auf den Bürgersteigen oder am Straßenrand. Selbst die, die nicht rauskamen, mussten es gehört haben: das klagende Hupen der Laster, das Jaulen der Druckluftbremsen, den Trauergesang einer Industriebeerdigung. Es war der Sound einer kommenden Leere. Weil sie nie wieder auf den Feldern sein würden, waren die Trucks spiegelblank poliert, keine Spur Arbeitsdreck, und all den portugiesisch-japanisch-chinesisch-hawaiianischen Familien, die die Straßen säumten, zeigte das Chrom ein waberndes Bild ihrer dunkelbraunen Gesichter und der neuen Wahrheit, die sich dort abzeichnete.

(…)

Jetzt erst kann ich erahnen, wovon du geträumt hast – wessen Tod es war, unserer oder der des Zuckerrohrs. Letztlich war es ja auch egal. Du hattest das Ende kommen sehen, vor uns allen. Das war das zweite Zeichen. Da war eine Stimme in dir, eine Stimme, die nicht deine war, du warst nur die Kehle. Sie versuchte, dir zu sagen – uns zu sagen –, was sie wusste, aber wir hörten ihr nicht zu, noch nicht. Nur eins von diesen Dingen, sagten wir.

Die Zuckerrohrlaster bogen kurz vor dem Lebensmittelgeschäft ab, fuhren den steilen Hügel hoch, aus dem Ort hinaus, und kamen nie mehr zurück.

Ein paar Monate nachdem die Plantage dichtgemacht hatte, waren wir ziemlich am Ende. Alle suchten Arbeit, dein Vater auch. Er fuhr stundenlang über die Insel, auf der Jagd nach einem Job, der wie ein obake war: eben noch da und schon wieder weg.

Sonntagmorgens, im orangefarbenen Licht, das unsere alten Holzböden zurückwarfen, stand er an der Arbeitsplatte in der Küche, die Hände um seinen Lieblingsbecher mit dampfendem Kona-Kaffee, und fuhr mit den Fingern über die Jobangebote in der Zeitung, und seine Lippen bewegten sich wie bei einem Beschwörungsgesang. Wenn er etwas fand, schnitt er es langsam aus, fasste es mit den Fingerspitzen und steckte es in einen braunen Briefumschlag, den er neben dem Telefon liegen hatte. Wenn er nichts fand, war das Geräusch der Zeitung, die er zerknüllte, wie von einem auffliegenden Vogelschwarm.

Aber das hielt ihn nicht davon ab zu lächeln, nichts konnte ihn davon abhalten. So war er schon gewesen, als alles seinen geregelten Gang ging, sogar in euren hanabata Tagen, als ihr rotzverkrustete Oberlippen hattet und gerade laufen lerntet und er euch in die Luft warf, dass euer Haar flog und eure Augen vor Vergnügen kleine Schlitze wurden und ihr in helles Kreischen ausbracht. Er warf euch so hoch, wie er konnte – bis an die Wolken, sagte er –, und wenn ihr wieder runterkamt, blieb mir das Herz stehen. Hör auf damit, sagte ich dann, vor allem, wenn er es mit Kaui machte. Ich lass sie schon nicht fallen, sagte er. Außerdem können wir ja ein neues machen, wenn eins sich den Hals bricht oder was.

(…)

Unsere Mahlzeiten wurden schlichter, Ernährungspyramide hin oder her. Dein Vater tat, was er konnte, hier ein Haus streichen helfen, da ein bisschen Gärtnerarbeit, einige Tage gebückt auf der Farm von einem Freund. Ich ergatterte ein paar Spätschichten im Wipeouts Grill. Wir kamen kreuzlahm, mit schmerzenden Beinen und pochender Stirn nach Hause, und im Vorbeigehen übernahmen wir euch Kinder, wenn die Schicht des einen zu Ende war und die des anderen begann. Aber diese Schichten wurden immer seltener, bis wir plötzlich zu Hause mit dem Taschenrechner herauszufinden versuchten, wie lange wir noch durchhalten würden.

»So geht’s nicht«, sagte dein Vater.

Es war spät am Abend, und ihr schlieft schon alle. Ein Stück die Straße runter bellten Hunde, aber das Geräusch war leise, und wir waren es gewohnt. Im goldenen Licht der Schreibtischlampe sah unsere Haut aus wie mit Honig glasiert. Die Augen deines Vaters waren feucht. Er wollte mir nicht ins Gesicht sehen, und mir ging auf, dass ich schon lange keinen Witz mehr von ihm gehört hatte. Da bekam ich wirklich Angst.

»Wie lange noch?«, fragte ich.

»Vielleicht zwei Monate, bis es kritisch wird«, sagte er.

»Und was dann?«, fragte ich, obwohl ich die Antwort wusste.

»Ich ruf Royce an«, sagte er. »Wir haben schon geredet.« »Royce wohnt auf O‘ahu«, sagte ich. »Das sind fünf Flugtickets. Und es ist eine ganz andere Insel, eine Großstadt. Großstädte sind nicht billig.« Aber dein Vater war schon aufgestanden und auf dem Weg ins Bad. Das Licht ging an und die Lüftung, dann lief Wasser zischend und plätschernd ins Becken, und ich hörte sein Schnauben, als er sich das Gesicht wusch. Ich wollte was kaputtschlagen, es war so still. Dein Vater kam wieder ins Schlafzimmer.

»Ich hab’s mir überlegt«, sagte er. »Ich verkauf meinen Körper. Die mahus kriegen meinen okole, und die Ladys kriegen meinen boto. Ich würd’s für uns tun.«

»Ich würd’s für dich tun«, schob er nach einer kurzen Pause hinterher. Er hatte sein Hemd ausgezogen und betrachtete sich in unserem hohen Spiegel. »Ich mein, schau doch mal, wie viel Sex in diesem Body steckt.«

Ich kicherte und umarmte ihn von hinten. Ich betastete seine Brustmuskeln und ignorierte, dass sie schon ein bisschen zu Männertitten absackten.

»Für die würd ich wohl schon was zahlen«, sagte ich.

»Wie viel?« Dein Vater grinste im Spiegel.

»Na ja«, sagte ich, »was ist denn inbegriffen?« Ich ließ meine linke Hand runtergleiten, schob sie in seine Hose.

»Kommt drauf an«, sagte er.

»Hmm«, sagte ich. »Was ich da fühl, ist wohl zwei, drei Dollar wert.«

»Hey!« Er zog meine Hand heraus.

»Ich würde pro Minute zahlen«, sagte ich achselzuckend, und dein Vater prustete los. Aber dann wurde er plötzlich ernst.

»Wir werden mehr verkaufen müssen als nur meinen Schwanz«, sagte er. Wir setzten uns beide auf die Bettkante.

»Kaui und Nainoa tragen schon Deans alte Sachen«, sagte ich.

»Sie kriegen das Schulessen kostenlos.«

»Ich weiß.«

»Was hatten wir gestern zum Abendessen?«, fragte ich.

»Saimin mit Dosenfleisch.«

»Und vorgestern?«

»Reis mit Dosenfleisch.«

(…)

Und so war unsere Lage, als das dritte Zeichen kam. Wir konnten nirgends mehr sparen. Aber Royce hatte sich eingesetzt. Ein Anruf von ihm für deinen Vater und der Satz: »Ich glaub, ich hab was für dich, Cuz«, und plötzlich waren alle Weichen für O‘ahu gestellt. Wir hatten schon einen Teil unserer Sachen verkauft, und jetzt verkauften wir noch mehr, bauten das Zeug in Waimea am Straßenrand auf, beim Spielplatz gegenüber der katholischen Kirche, und jeder, der zum Strand wollte, musste dran vorbeifahren. Durch das Geld, das wir damit machten, und mit den Lebensmitteln von der Tafel und dem Wohngeld hatten wir ein kleines Polster, genug für fünf Tickets nach O‘ahu, und es blieb sogar noch was auf dem Konto.

Dein Vater hatte mit dem restlichen Geld was Bestimmtes vor: eine Tour mit einem Glasbodenboot vor der KonaKüste. Ich weiß noch, dass ich sagte, nein, das geht nicht, wir müssen jeden Cent für O‘ahu sparen. Aber er fragte, was das denn für ein Vater ist, der seinen Kindern nicht mal eine Freude machen kann.

»Sie verdienen mehr, als sie zurzeit kriegen«, sagte er, das weiß ich noch genau, »und wir müssen sie dran erinnern, dass es wieder besser wird.«

»Aber wir brauchen keine Touristenbootstour«, sagte ich. »Die Art Familie sind wir nicht.«

»Tja«, sagte er, »vielleicht will ich ja wenigstens einmal die Art Familie sein.«

Darauf wusste ich nichts zu sagen. Also Kailua-Kona, Ali‘i Drive, niedrige Steinmauern und geschwungene Gehwege vor Stränden aus zuckerfeinem Sand und all die kleinen Touristenfallen-Shops, die zu den Beach-Hotels führen wie eine Spur von Brotkrumen. Dein Vater und ich standen am Kona-Pier, mit Tickets für uns und euch Kinder, und sahen zu, wie das Wasser wogte und all die blitzblanken Boote auf und ab schaukelten.

Der Pier war lang und geteert und stachlig von Angelruten, und etwa auf der Hälfte warfen sich einheimische Jungen vom Rand ins Wasser, immer und immer wieder, hinein in den Schaum vom Sprung des Jungen davor, mit Chee-hoo, und patschten dann mit ihren nassen Füßen wieder die Holzstufen rauf. Dann hatten wir den Pier von Kona hinter uns gelassen, saßen auf Plüschsitzen auf der Hawaiian Adventure. Ein Trimaran, einer wie die, die wir immer im Dunst vor der Kona-Küste sahen, vor allem bei Sonnenuntergang, Boote mit Rutschbahnen am Heck und schwatzenden hummerfarbenen Touristen auf dem überdachten Deck. Aber dieser hatte im mittleren Rumpf einen dicken Glasboden, durch den wir ins Meer schauen konnten, und während die Motoren immer wieder ein leichtes Vibrieren durchs Deck schickten, wurde die Farbe des Wasser von Blaugrün zu einem tiefen Fast-schon-Lila, und die Korallenriffe waren dicht und knorrig, und stellenweise wuchsen da Finger oder Gehirne oder die spitzen roten Fangarme von Seeanemonen, die sich im Wasser wiegten, als wäre es Wind. Ich roch, wie die Sonne das alte Salz am Boot erwärmte, roch den zu süßen Malolo-Sirup im Fruchtpunsch und die stechenden Dieselabgase, die die mahlenden Motoren ausrülpsten.

Die meiste Zeit saßen wir drinnen, alle fünf nebeneinander auf den Plüschsitzen in der vordersten Reihe, und guckten durch den Glasboden. Ich erzählte Geschichten darüber, welches Tier welcher Gott war und wie sie die ersten Hawaiianer gerettet oder bekämpft hatten, und dein Vater machte Witze darüber, wie seine Filipino-Vorfahren nur Dornhaie oder die schwarzen Fische mit den langen Nasen gegessen hatten, und die Sonne fiel schräg unter dem Dach herein, und der Motor ließ unsere Sitze vibrieren. Ich war in einem warmen, trägen Nirgendwo, und Kaui schlief in meinen Armen, als ich plötzlich aufwachte, ohne zu wissen, warum.

Du und Dean und dein Vater wart weg, ja, es war überhaupt niemand in der Aussichtskabine. Von draußen auf dem Deck kamen laute Stimmen. Die Stimmen waren abgehackt, gaben kurze Kommandos: wenden, weiter hinzeigen, Rettungsring! Ich weiß noch, dass ich das Gefühl hatte, die Stimmen kämen vom anderen Ende einer Höhle, von so weit weg und wie durch Watte in meinem Kopf.

Ich fasste Kauis Hand. Sie rieb sich immer noch die Augen und quengelte, aber ich war schon mit ihr auf der Treppe von der Aussichtskabine zum Sonnendeck. Wahnsinnsweiß. Ich musste meine Augen mit der Hand abschirmen und so fest zusammenkneifen, dass es sich anfühlte, als ob es mir das Zahnfleisch hochschob. Leute standen an der Drahtseilreling des glatten, weißen Decks und guckten ins Meer. Zeigten mit dem Finger.

Ich erinnere mich, dass ich deinen Vater und Dean sah. Sie waren vielleicht zehn Meter von mir und Kaui entfernt, und ich war verwirrt, weil dein Vater Dean von der Reling wegzuziehen versuchte und Dean schrie: Lass mich, und: Ich krieg ihn. Einer von der Besatzung, mit einem weißen Polohemd und einer weißen Basecap, warf einen roten Rettungsring, und der eierte an seiner Leine in die Luft hinaus. Bin ich da zu deinem Vater gerannt? Hatte er Dean von der Reling weggezogen? Hielt ich Kauis Hand so fest, dass es ihr wehtat? Ich kann es nur vermuten, erinnern kann ich mich nicht. Ich weiß nur noch, dass ich neben deinem Vater auf dem strahlend weißen Deck stand, das sich mit den Wellen hob und senkte, und dass wir alle da waren außer dir.

Dein Kopf tanzte im Meer wie eine Kokosnuss. Du warst immer weiter weg und immer kleiner, und das Wasser zischte und schlug gegen das Boot. Ich erinnere mich nicht, dass jemand groß was sagte, außer dem Kapitän, der immer wieder von oben rief: »Weiter hinzeigen. Wir wenden. Immer weiter hinzeigen.«

Dein Kopf verschwand, und das Meer war wieder glatt und leer.

Aus den Lautsprechern kam ein Song. Eine blecherne, kitschige Coverversion von »More Than Words«, das ich heute noch nicht mehr hören kann, obwohl ich es mal mochte. Die Motoren rackerten. Der Kapitän oben am Steuer sprach von dort aus, wies Terry an, weiter hinzuzeigen. Terry war der, der den Rettungsring geworfen hatte, den Ring, der jetzt leer auf den Wellen trieb, immer weiter weg von da, wo ich deinen Kopf zuletzt gesehen hatte. Ich hatte es satt, gesagt zu kriegen, ich solle hinzeigen, solle abwarten, also sagte ich was zu Terry. Er machte eine Grimasse. Dann bewegte sich sein Mund unter dem Schnurrbart, sagte was zu mir. Und der Kapitän rief wie der was von oben. Dein Vater redete auch los, und alle vier redeten wir irgendwas. Ich glaube, am Ende sagte ich was, was Terry schockte, denn sein Gesicht um die Sonnenbrille herum wurde rot. Ich sah mich in diesen verspiegelten Gläsern, meine Hautfarbe dunkler, als ich dachte, was mich freute, und meine Basketballschultern und dass ich die Augen nicht mehr zusammenkniff.

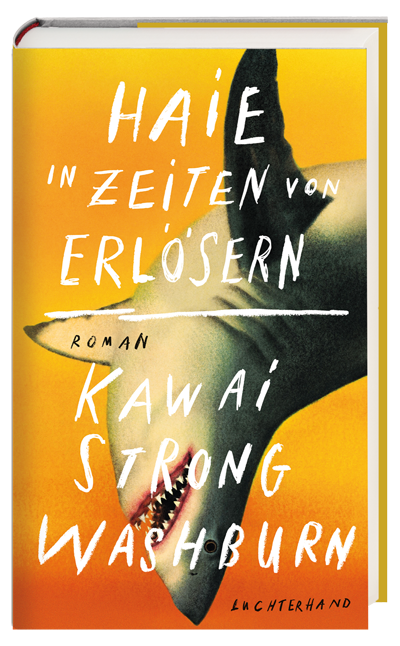

Dann waren meine Füße auf dem Drahtseil, und Terrys Augenbrauen fuhren in die Höhe, und er öffnete den Mund, um was zu sagen. Er griff nach mir – und ich glaube, dein Vater auch –, aber ich sprang in den großen, leeren Ozean. Ich schwamm noch nicht lange, als die Haie unter mir durchglitten. Ich erinnere mich zuerst an dunkle Schatten, dass das Wasser mir sagte, wie schwer diese Tiere waren, dass ich eine Druckwelle an Beinen und Bauch spürte. Dann waren sie unter mir durch und ihre vier Dreiecksflossen durchstachen die Oberfläche, Messer auf dunklen Wasserhügeln, die in deine Richtung schnitten. Als sie dort ankamen, wo dein Kopf gewesen war, tauchten die Haie ab. Ich schwamm hinter ihnen her, aber die Entfernung hätte die nach Japan sein können. Einmal tauchte ich unter, versuchte, was zu sehen. Unter Wasser war nichts als verschwommenes Dunkel und Schaum, da wo die Haie waren. Andere dunkle Farben. Dicke rote Fäden, die aus dem Schaum aufstiegen – ich wusste, das würde das Nächste sein.

Ich hatte keine Luft mehr. Ich tauchte auf und rang nach Sauerstoff. Falls da Geräusche waren, falls ich schrie, falls das Boot näher gekommen war, weiß ich es nicht mehr. Ich tauchte wieder ab. Das Wasser da, wo du warst, war total aufgewühlt. Die Formen der Haie schlugen mit den Schwänzen, glitten tiefer, höher, wie eine Art Tanz.

Als ich das nächste Mal Luft holte, warst du an der Oberfläche, lagst wie eine Lumpenpuppe seitwärts im Maul eines Hais. Aber der Hai hielt dich behutsam, verstehst du? Er hielt dich, als wärst du aus Glas, als wärst du sein Kind. Sie brachten dich gradewegs zu mir, der Hai, der dich hielt, hatte den Kopf über Wasser wie ein Hund. Die Gesichter dieser Haie – ich will nicht lügen. Ich machte die Augen zu, als sie näher kamen, als ich sicher war, dass sie mich auch schnappen wollten, und falls auf dem Boot alle riefen und schrien, was sie vermutlich taten, und falls ich irgendwas dachte, erinnere ich mich nicht dran, ich erinnere mich nur an das Schwarz meiner geschlossenen Augen und meine stummen Gebete.

Die Haie griffen nicht an. Sie schwammen wieder unter mir durch und um mich herum, die Druckwelle wie ein starker Wind. Und dann öffnete ich die Augen. Du warst dort am Boot, an einen Rettungsring geklammert. Dein Vater beugte sich runter und streckte die Hand nach dir aus – ich weiß noch, dass ich wütend war, weil er so langsam machte, sich alle Zeit der Welt ließ, und ich wollte sagen: Bist du ein verflixter pau-hana-Sesselfurzer? Hol unser Kind da raus, lebend, und du warst am Husten, was hieß, du warst am Leben, und da war keine rote Wolke im Wasser. Das war nicht einfach nur eins von diesen Dingen. Oh, mein Sohn. Inzwischen wissen wir, dass nichts davon nur das war. Und da fing ich an zu glauben.